Аксиоматический метод

Для древних греков объекты математики имели реальное существование в «мире идей». Некоторые свойства этих объектов представлялись умственному взору совершенно неоспоримыми и объявлялись аксиомами, другие — неочевидные — следовало доказывать, опираясь на аксиомы. При таком подходе не было большой необходимости в точной формулировке и полном перечне всех аксиом: если в доказательстве используется какое-то неоспоримое свойство объектов, то не так уж важно, занесено оно в список аксиом или нет — истинность доказываемого свойства от этого не страдает. Хотя Евклид в своих «Началах» и приводит список определений и аксиом (включая постулаты), он, как мы видели в главе 10, сплошь и рядом использует положения, интуитивно совершенно очевидные, но не входящие в число аксиом. Что же касается его определений, то число их больше, чем число определяемых объектов, и они совершенно непригодны для использования в процессе доказательства. Список определений в первой книге «Начал» начинается следующим образом.

Точка есть то, что не имеет частей. Линия есть длина без ширины. Концы линий суть точки. Прямая линия есть та, которая одинаково лежит относительно всех своих точек.И так далее, всего 34 определения. Швейцарский геометр Ж.Ламберт (1728–1777) заметил по этому поводу: «То, что Евклид предпосылает в таком изобилии опеределения, есть нечто вроде номенклатуры. Он, собственно говоря, поступает так, как поступает, например, часовщик или другой ремесленник, начиная знакомить учеников с названиями орудий своего мастерства».

Тенденция к формализации математики породила тенденцию к уточнению определений и аксиом. Уже Лейбниц обратил внимание на то, что построение Евклидом равностороннего треугольника опирается на положение, которое из определений и аксиом не вытекает (мы разбирали это построение в главе 10). Однако лишь создание неевклидовой геометрии Н.Лобачевским (1792–1856), И.Больяи (1802–1860) и К.Гауссом (1777–1855) повлекло за собой всеобщее признание аксиоматического подхода к математическим теориям как основного метода математики.

Первоначально «воображаемая» геометрия Лобачевского, как и все «воображаемые» явления в математике, была встречена с недоверием и враждебностью. Но вскоре неопровержимый факт существования этой геометрии стал менять точку зрения математиков на отношение между математической теорией и действительностью. Математик не мог отказать геометрии Лобачевского в праве на существование, ибо была доказана ее непротиворечивость. Правда, геометрия Лобачевского противоречила нашей геометрической интуиции, но при достаточно малом параметре кривизны пространства она в малых объемах пространства была неотличима от геометрии Евклида. Что же касается космических масштабов, то совершенно не очевидно, что мы можем и здесь довериться нашей интуиции, сформировавшейся под воздействием опыта, ограниченного малыми объектами. Итак, мы имеем перед собой две конкурирующие геометрии, и возникает вопрос, какая же из них «истинная»?

Стоит задуматься над этим вопросом, как становится ясным, что слово «истинная» не зря взято в кавычки. Строго говоря, эксперимент может дать ответ не на вопрос об истинности или ложности геометрии, а лишь на вопрос о ее полезности или бесполезности, а точнее, о степени полезности, ибо совсем бесполезных теорий, пожалуй, не существует. Эксперимент имеет дело не с геометрическими, а с физическими понятиями. При обращении к эксперименту мы вынуждены как-то интерпретировать геометрические объекты, например, считать, что прямые линии реализуются световыми лучами. Если мы обнаружим, что сумма углов треугольника, образованного световыми лучами, меньше 180, то это вовсе не значит, что геометрия Евклида «ложна». Быть может, она «истинна», но свет распространяется не по прямым, а по дугам окружностей или каким-либо другим кривым линиям. Выражаясь более точно, эксперимент этот покажет, что лучи света нельзя рассматривать как евклидовы прямые. Сама евклидова геометрия этим опровергнута не будет. То же относится, конечно, и к неевклидовой геометрии. Эксперимент может дать ответ на вопрос, является ли луч света воплощением прямой Евклида или прямой Лобачевского, и это, конечно, важный аргумент при выборе той или другой геометрии в качестве основы для физических теорий, но права на существование у той геометрии, которой «не повезло», он не отнимает.

Быть может, ей повезет в следующий раз, и она окажется весьма удобной для описания какого-то другого аспекта действительности.

Подобные соображения привели к переоценке относительной важности природы математических объектов и их свойств (включая отношения как свойства пар, троек и т. д. объектов). Если прежде объекты представлялись имеющими независимое реальное существование, а их свойства — чем-то вторичным и производным от природы, то теперь именно свойства объектов, зафиксированные в аксиомах, стали той основой, которая определяет специфику данной математической теории, а объекты утратили всякую специфику и вообще утратили свою «природу», т. е. связываемые с ними в обязательном порядке интуитивные представления; в аксиоматической теории объект это нечто, удовлетворяющее аксиомам. Аксиоматический подход окончательно утвердился на рубеже XIX и XX вв. Интуиция, конечно, сохранила свое значение основного (и, пожалуй, единственного) инструмента математического творчества, но окончательным результатом творчества стала считаться полностью формализованная аксиоматическая теория, которая путем интерпретации может применяться к другим математическим теориям или к неязыковой действительности.

Архимед и Аполлоний

В Александрийскую эпоху (330–200 до н. э.) живут два великих ученых, в работах которых греческая математика достигает своей высшей точки, — Архимед (287–212 до н. э.) и Аполлоний (265?–170? до н. э.). Архимед в своих геометрических трудах уже далеко выходит за пределы фигур, образованных прямыми и окружностями. Он развивает теорию конических сечений, исследует спирали. Главная заслуга Архимеда в геометрии — многочисленные теоремы о площадях, объемах и центрах тяжести фигур и тел, образованных не только прямыми линиями и не только плоскими поверхностями. Он использует «метод исчерпывания». Чтобы проиллюстрировать круг задач, решаемых Архимедом, перечислим задачи, вошедшие в его сочинение «Метод», цель которого, как это видно из заглавия, не полная сводка результатов, а освещение метода работы. «Метод» содержит решение следующих 13 задач: площадь параболического сегмента, объем шара, объем сфероида (эллипсоида вращения), объем сегмента параболоида вращения, центр тяжести сегмента параболоида вращения, центр тяжести полушария, объем сегмента шара, объем сегмента сфероида, центр тяжести сегмента шара, центр тяжести сегмента сфероида, центр тяжести сегмента гиперболоида вращения, объем сегмента цилиндра, объем пересечения двух цилиндров (последняя задача — без доказательства).

Не меньшее значение, чем работы по геометрии, имели исследования Архимеда в области механики. Он открыл свой знаменитый «закон Архимеда», занимался законами равновесия тел. Он был необыкновенно искусен в изготовлении различных механических устройств и приспособлений. Благодаря машинам, сделанным под руководством Архимеда, жители его родного города Сиракузы отразили первый штурм города римлянами. Механические соображения часто использовались Архимедом в качестве подспорья при выводе геометрических теорем. Однако было бы ошибкой полагать, что Архимед хотя бы в чем-то отклонялся от традиционного греческого образа мышления. Он считал задачу решенной только тогда, когда находил безупречное с логической точки зрения геометрическое доказательство.

Свои механические изобретения он рассматривал как забаву или же, как житейские занятия, не имеющие никакого научного значения. Плутарх пишет:

Хотя эти изобретения прославили его сверхчеловеческую мудрость, тем не менее он ничего не писал по таким вопросам, ибо полагал, что сооружение всякого рода машин и вообще всех приспособлений для практического употребления — дело низкое и неблагородное; сам же он стремился лишь к тому, что по красоте своей и совершенству находится далеко от царства необходимости.

Из всех своих достижений сам Архимед больше всего гордился доказательством того, что объем шара, вписанного в цилиндр, составляет две трети объема цилиндра. Он завешал изобразить на своей могильной плите цилиндр с вписанным в него шаром. Римский полководец Марцелл, солдат которого убил Архимеда после взятия Сиракуз, (как утверждают, вопреки распоряжению Марцелла), разрешил родственникам Архимеда выполнить завещание покойного.

Аполлоний прославился, главным образом, своей работой по теории конических сечений. Фактически эта работа — последовательное алгебраическое исследование кривых второго порядка, выраженное на геометрическом языке. В наше время все результаты, полученные Аполлонием, может легко проверить любой студент, используя методы аналитической геометрии. Но, чтобы сделать то же в рамках чисто геометрического подхода, Аполлонию потребовалось проявить чудеса математической интуиции и изобретательности.

Арифметическая алгебра

Успехи геометрии оттеснили на задний план искусство решения уравнений. Однако оно продолжало развиваться и породило арифметическую алгебру. Возникновение алгебры из арифметики — это типичный метасистемный переход. Когда ставится задача о решении уравнения — независимо от того, формулируется ли она на обычном разговорном языке или на специализированном, — это еще задача арифметическая. И когда указывается общий метод решения — на примерах, как это делается в начальной школе, или даже в виде формулы, мы все еще не выходим за пределы арифметики. Алгебра начинается тогда, когда сами уравнения становятся объектом деятельности, когда изучаются свойства уравнений и правила их преобразования. Наверно, каждый, кто помнит, как он познакомился с алгеброй в школе (если только это было на уровне понимания, а не зазубривания), помнит и то радостное чувство изумления, которое испытываешь, когда оказывается, что разнотипные арифметические задачи, приемы решения которых представлялись друг с другом совершенно не связанными, решаются путем однотипных преобразований уравнений по нескольким простым и понятным правилам. Все ранее известные методы вписываются в стройную систему, открываются новые методы, вводятся в рассмотрение новые уравнения и целые классы уравнений (закон разрастания предпоследнего уровня), появляются новые понятия, не имеющие решительно никакого смысла в рамках собственно арифметики: отрицательные, иррациональные и мнимые числа.

Принципиальной необходимости создания специализированного языка для развития алгебры нет. Однако на деле только созданием специализированного языка завершается метасистемный переход в головах людей. Специализированный язык дает возможность убедиться, что мы имеем дело с некоей новой реальностью — в данном случае с уравнениями, которые можно рассматривать как объект выкладок, подобно объектам предыдущего уровня — числам. Людям свойственно не замечать воздуха, которым они дышат, и языка, которым все время пользуются. Созданный же вновь специализированный язык выпадает из сферы естественного языка и представляется частью неязыковой действительности.

Это способствует метасистемному переходу. И, конечно, огромную роль играют практические удобства использования специализированного языка: обозримость выражений, уменьшение затрат на переписывание и т. п.

Арабский ученый Мухаммед ибн Муса ал-Хорезми (780–850) написал несколько сочинений по математике, которые в XII в. были переведены на латынь и на протяжении четырех столетий служили в Европе важнейшими учебными пособиями. Одно из них — «Арифметика» — донесло до европейцев десятичную систему счисления и правила (алгоритмы — от имени ал-Хорезми) выполнения четырех действий арифметики над числами, записанными по этой системе. Другое сочинение называлось «Книга об ал-джебр и ал-мукабала». Оно имело целью обучить искусству решения уравнений, которое необходимо, по словам автора, «в случаях наследования, раздела имущества, торговли и во всех деловых взаимоотношениях, а также при измерении земель, проведении каналов, геометрических вычислений и в других случаях...» «Ал-джебр» и «ал-мукабала» – два приема, которые ал-Хорезми использует для решения уравнений. Эти приемы он придумал не сам, они описываются и используются уже в «Арифметике» позднегреческого математика Диофанта (III в.), прославившегося своими методами решения целочисленных (диофантовых) уравнений. В той же «Арифметике» Диофанта встречаются и зачатки буквенной символики. Поэтому если считать кого-то родоначальником арифметической алгебры, то, очевидно, это будет Диофант. Однако в Европе об алгебраических приемах узнали впервые от ал-Хорезми, а труды Диофанта стали известны гораздо позже. Никакой специальной алгебраической символики, даже в зачаточном состоянии, у ал-Хорезми нет. Уравнения фигурируют в виде записи на естественном языке. Но мы для краткости опишем эти приемы и приведем пример, пользуясь современной символикой.

Ал-джебр — это перенесение вычитаемых членов из одной части уравнения в другую; ал-мукабала — вычитание из обеих частей уравнения одинакового члена. Эти приемы ал-Хорезми рассматривает как различные, ибо понятие об отрицательном числе у него отсутствует.

Возьмем для примера уравнение

7x - 11 = 5x - 3.

Применяя прием ал-джебр два раза — для вычитаемого 11 и для вычитаемого 3, получаем

7x + 3 = 5x + 11.

Теперь применим два раза прием ал-мукабала — для члена 3 и для члена 5х. Получаем

2x = 8.

Отсюда х = 4.

Итак, хотя ал-Хорезми не использует специального алгебраического языка, его книга содержит первые наметки алгебраического подхода. Европейцы по достоинству оценили этот подход и дали ему дальнейшее развитие. Само слово «алгебра» происходит от названия первого из приемов ал-Хорезми.

Арифметика с птичьего полета

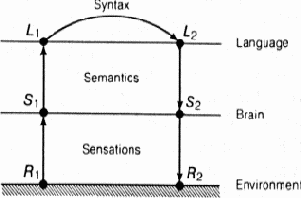

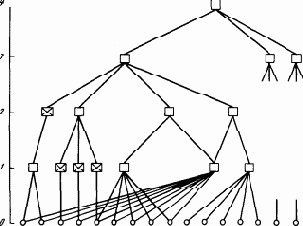

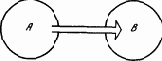

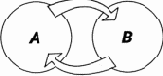

Ситуации и представления в нервной системе человека моделируют смену состояний окружающей среды. Языковые объекты моделируют смену ситуаций и представлений. В результате теория является «двухэтажной» языковой моделью действительности (рис. 9.5). Схема использования теории такова. Ситуация Si кодируется языковым объектом Li. Этот объект, конечно, может состоять из множества других объектов и иметь сколь угодно сложную структуру. Объект L1 есть имя для S1. Некоторое время спустя ситуация S1 сменяется ситуацией S2. Осуществляя некоторую языковую деятельность, мы преобразуем L1 в другой объект L2, и, если наша модель правильна, L2 есть имя S2. Тогда, не зная реальной ситуации S2, мы можем получить о ней представление путем декодирования языкового объекта L2. Языковая модель определяется, очевидно, как семантикой объектов Li («материальная часть» по военной терминологии), так и видом языковой деятельности, превращающей L1 в L2.

Рис. 9.5. Двухэтажная языковая модель действительности

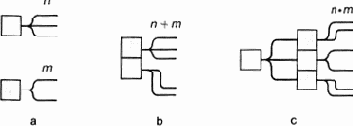

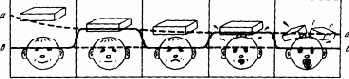

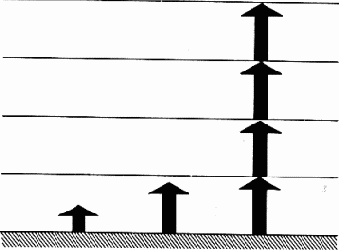

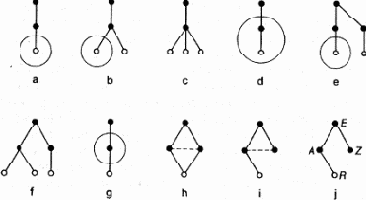

Рис. 9.6. Действия над целыми числами

Заметьте, что мы ничего не сказали о «выделении существенных сторон явления», о «причинно-следственной связи» и прочих подобных вещах, которые обычно красуются на почетных местах при описании сущности научного моделирования. И ситуация S1 у нас «не порождает» ситуацию S2, а лишь «сменяется» ею. Это, конечно, не случайно. Нарисованная нами схема логически предшествует упомянутым философским понятиям. Если у нас есть языковая модель, и лишь постольку, поскольку она у нас есть, мы можем говорить о существенных сторонах явления, об идеализации, о причинно-следственной связи и т. п. Все эти понятия, хотя они по внешности предстают как условия создания языковой модели, на самом деле являются лишь описанием в общих терминах (конечно, очень важным и нужным) уже существующих моделей. Хотя эти понятия как-будто бы «объясняют», почему вообще может существовать языковая модель, на самом деле они сами являются элементами языковой модели следующего уровня (иерархии по управлению) и исторически, конечно, появляются позже, чем первичные языковые модели (например, арифметические).

Поэтому, прежде чем использовать эти понятия, мы должны констатировать, что языковые модели вообще существуют. И на этом уровне описания нам нечего добавить к схеме на рис. 9.5. «Так бывает» — вот и все.

Как же создаются и развиваются теории? Как и все в мире, по методу проб и ошибок. Если есть отправная точка, то, начиная от нее, человек принимается сооружать языковые конструкции и исследовать, что у него получилось. Фазы конструирования и исследования постоянно сменяют друг друга: конструкция порождает исследование, исследование порождает новые конструкции.

Отправной точкой арифметики является понятие числа (целого). Аспект действительности, который отражает это понятие таков: отношение целого к его частям, способ разложения целого на части. Ту же самую мысль можно выразить и с противоположной стороны: число — способ объединения частей в целое, т. е. в некое множество (конечное). Два числа считаются тождественными, если части (элементы множества) можно поставить во взаимно однозначное соответствие; в установлении этого соответствия и состоит счет. Очевидно, однако, что одних чисел мало для теории, необходимы еще действия над ними — элементы функционирования модели, преобразования L1 > L2. Возьмем два числа n и m и представим их схематически как два способа разложения целого на части (рис. 9.6,a).

Как из этих двух чисел получить третье, т. е. третий способ разложения целого на части? Сразу приходит на ум два способа, которые можно назвать параллельным и последовательным соединением разложений. При параллельном способе оба целых образуют в качестве частей новое целое (рис. 9.6,b). Это разложение (число) мы назовем суммой двух чисел. При последовательном способе мы берем одно из разложений и каждую его часть разлагаем в соответствии с другим разложением (рис. 9.6,c). Новое число называется произведением. Оно не зависит от порядка производящих чисел. Это очень хорошо видно, если интерпретировать действия над числами не как соединение разложений, а как образование нового множества.

Сумма есть, очевидно, результат слияния двух множеств в одно (объединение множеств). Произведение имеет своим прообразом множество сочетаний любого элемента первого множества с любым элементом второго (такое множество называется в математике прямым произведением множеств). Связь этого определения с предыдущим можно проследить таким образом. Пусть первое разложение делит целое A на части a1, a2, ..., an, второе делит B на части b1, b2, …, bm. Сделав первое разложение, пометим буквами ai полученные части. Разлагая каждую часть второго на части bi сохраним первую букву и добавим вторую. Значит, на каждой части результата будет стоять aibj

и все эти сочетания будут разные. Подходы от целого к части и от части к целому дополняют друг друга. Из рис. 9.6,c легко увидеть также, что умножение можно свести к повторному сложению.

Конечно, древний человек, создавая арифметику, был далек от этих рассуждений. Но ведь и лягушка не знала, что ее нервная система должна быть устроена по иерархическому принципу! Важно, что это знаем мы.

Имея языковые объекты, изображающие числа, и умея производить над ними сложение и умножение, мы уже получаем теорию, дающую нам работающие модели действительности. Разберем простейший пример, поясняющий схему на рис. 9.5.

Пусть некий земледелец засеял пшеницей поле длиной в 60 шагов и шириной 25 шагов. Допустим, что он ожидает урожая в одну кружку пшеницы с квадратного шага. Прежде чем приступать к уборке, он хочет знать, сколько он получит кружек пшеницы. Здесь S1 — ситуация перед уборкой пшеницы, включающая, в частности, результат измерения длины и ширины поля в шагах и ожидаемую урожайность; S2 — ситуация после уборки, включающая, в частности, результат измерения количества пшеницы кружками; L1

— языковый объект 60 ×25 (знак умножения является таким же отражением ситуации S1, как числа 60 и 25: он отражает структуру множества квадратных шагов на плоскости как прямого произведения множеств линейных шагов в длину и ширину); L2 — языковый объект 1500.

Терминологическое замечание. Под теорией мы понимаем просто языковую модель действительности, дающую нечто новое по сравнению с нейронными моделями. В этом определении не учитывается, что теории могут образовывать иерархию по управлению, да этот факт и трудно отразить без введения математического аппарата. Более общие модели могут порождать более частные модели. Теорию и языковую модель мы будем считать синонимами, но все же, когда речь идет о порождении одной модели другой моделью, мы более общую будем называть теорией, а более частную — моделью.

Аристотелевская логика

Понятия, выражающие свойства ситуации в целом, мы будем называть аристотелевскими, ибо логика Аристотеля есть как раз не что иное, как последовательная теория правильного использования таких понятий. Каждому аристотелевскому понятию соответствует определенное множество ситуаций, а именно тех ситуаций, когда свойство, выражаемое этим понятием, имеет место. Поэтому аристотелевское понятие можно также описать как некое множество или класс ситуаций (явлений, объектов — в том предельно общем смысле, в котором эти термины здесь употребляются, все они равнозначны друг другу и термину «нечто», который из них самый точный, но и самый неудобный из-за необходимости считаться с грамматикой). Поэтому же все законы аристотелевской логики легко выводятся из простейших свойств операций над множествами.

Рассмотрим классический пример силлогизма.

|

Все люди смертны. |

|

Сократ — человек. |

|

Следовательно, Сократ смертен. |

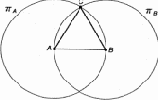

В этом рассуждении участвуют три аристотелевских понятия: «человек», «смертен» и «Сократ». Понятие «человек» характеризуется множеством ситуаций, в которых мы говорим: это — человек. То же относится и к остальным понятиям. Чтобы сделать наглядными свойства множеств, представим каждую ситуацию в виде точки внутри некоторого квадрата (рис. 6.3). Тогда этот квадрат будет олицетворять множество всех мыслимых ситуаций, что соответствует предельно общему понятию «нечто». Остальные понятия, которым соответствуют различные множества точек, будут изображаться различными областями в квадрате. Утверждение «все люди смертны», иначе говоря «каждый человек смертен», означает, что каждая точка, входящая в область «человек», входит также в область «смертен» («смертное существо»), т. е. область «человек» находится целиком в области «смертен». Точно так же вторая посылка силлогизма означает, что область «Сократ» находится целиком внутри области «человек». Отсюда следует, что область «Сократ» находится внутри области «смертен», т. е. верно утверждение «Сократ смертен».

Нечто |

Нечто |

На рис. 6. 4 продемонстрирована справедливость следующей схемы умозаключения (disamis по логической терминологии).

|

Все A суть B. |

|

Некоторые A суть C. |

|

Следовательно, некоторые B суть C. |

|

Иван — брат Петра. |

|

Следовательно, Петр — брат Ивана. |

Если х — брат у, то у — брат х.

Здесь буквами x и у обозначаются любые лица мужского пола. Однако такая символика выходит за пределы логики Аристотеля.

Можно ли на языке логики Аристотеля выразить этот силлогизм? Можно, если не рассматривать отдельных людей, а пары людей, точнее, упорядоченные пары, т. е. такие пары, где одному лицу приписывается номер один, а другому — номер два.

Вот этот силлогизм совершенно законный с точки зрения аристотелевской логики.

|

Пара (Иван, Петр) обладает свойством: первый — брат второго. |

|

Каждая пара, обладающая свойством: первый — брат второго, обладает свойством: второй — брат первого. |

|

Следовательно, пара (Иван, Петр) обладает свойством: второй — брат первого. |

Мы не случайно начали кибернетическое исследование понятий с аристотелевских понятий. Они проще, ибо допускают определение исключительно в терминах входных и выходных состояний, без обращения к внутренней структуре распознающей системы. Так было и в истории человеческой мысли. Сначала было осознано наличие аристотелевских понятий и только гораздо позже — отношений.

Так как в математике главное — это исследование отношений между объектами, аристотелевская логика совершенно недостаточна для выражения математических доказательств. Это было замечено давно; примеры из математики, которыми пользуется традиционная логика, говорят сами за себя, они чрезвычайно примитивны и неинтересны. До самого конца XIX в., когда началось создание новой («математической») логики, математика и логика развивались независимо.

Буквенная символика

Зачатки алгебраической буквенной символики встречаются впервые, как уже говорилось, у Диофанта. Диофант обозначал неизвестное знаком, напоминающим греческую букву ? или латинскую S. Есть предположение, что это обозначение происходит от последней буквы греческого слова ??????? — число. Были у него также сокращенные обозначения для квадрата, куба и других степеней неизвестной величины. Знака сложения не было, складываемые величины писались подряд. Знаком вычитания служило нечто вроде перевернутой греческой буквы ? знаком равенства — первая буква греческого слова ???? — равный. Все остальное выражалось в словесной форме. Известные величины всегда записывались в конкретной числовой форме, обозначений для известных, но произвольных чисел нет.

«Арифметика» Диофанта стада известна в Европе в 1463 г. С конца XV – начала XVI вв. сначала итальянские, а затем и другие европейские математики начинают пользоваться сокращенными обозначениями. Постепенно эти сокращения перекочевывают из арифметической алгебры в геометрическую — буквами начинают обозначать также неизвестные геометрические величины. В конце XVI в. француз Виет (1540–1603) делает следующий важнейший шаг — вводит буквенные обозначения для известных величин и получает тем самым возможность записывать уравнение в общем виде. Он же вводит термин «коэффициент». По внешнему виду символика Виета еще довольно далека от современной. Например, Виет пишет

|

вместо нашего |

|

К началу XVII в. ситуация в европейской математике была такова. Существовало две алгебры: первая — арифметическая, основанная на символике, созданной самими европейцами, и сделавшая существенный шаг вперед по сравнению с арифметикой древних; вторая — алгебра геометрическая — входила в состав геометрии. Она была почерпнута, как и геометрия в целом, от греков: основы — из «Начал» Евклида, дальнейшее развитие — главным образом из трудов Паппа Александрийского и Аполлония, которые к тому времени были хорошо изучены.

Ничего существенно нового в ней сделано не было. Нельзя сказать, что между этими двумя алгебрами совсем не было связи: уравнения степени выше первой могли получить только геометрическую интерпретацию, ибо где еще могли возникнуть квадраты, кубы и высшие степени неизвестного числа, как не при вычислении площадей, объемов или при манипуляциях над отрезками, связанными сложной системой пропорций. Сами названия второй и третьей степени — квадрат и куб — говорят об этом весьма красноречиво. Тем не менее, разрыв между понятиями величины и числа оставался и в полном соответствии с греческим каноном настоящим доказательством считалось только геометрическое. Когда в уравнениях появлялись геометрические объекты — длины, площади, объемы, то они выступали либо как геометрические величины, либо как именованные числа. Геометрические величины мыслились обязательно как нечто пространственное и из-за наличия несоизмеримости не сводимое к числу.

В этой обстановке и сказал свое слово один из величайших мыслителей, когда-либо живших на земле, Ренэ Декарт (1596–1650).

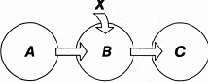

Цель и регулирование

Мы описали первую половину действия сложного рефлекса, которая состоит в анализе ситуации с помощью иерархии классификаторов. Бывают случаи, когда вторая — исполнительная — половина рефлекса чрезвычайно проста и сводится к возбуждению какой-то локальной группы эффекторов, например, эффекторов, активизирующих деятельность определенной железы. Именно в таких условиях поставлено большинство опытов И.П.Павлова, которые сыграли важную роль в исследовании высшей нервной деятельности животных и привели к созданию им широко известного учения о безусловных и условных рефлексах. Однако элементарные наблюдения над поведением животных в естественных условиях показывают, что оно не может быть сведено к совокупности рефлексов, которые никак не связаны между собой, а связаны только с состоянием внешней среды. Всякое сколь-нибудь сложное действие состоит из последовательности более простых действий, объединенных общей целью. Часто бывает, что отдельные компоненты в этой совокупности действий не только бесполезны, но и вредны животному, если они не сопровождаются другими компонентами. Например, чтобы прыгнуть, надо предварительно присесть, чтобы схватить добычу удобнее, надо на какое-то время ее выпустить. Две фазы действия — подготовительная и исполнительная, которые мы видим в этих примерах, — не могут явиться следствием независимых рефлексов, так как первое действие само по себе бессмысленно и, значит, такого рефлекса выработаться не могло.

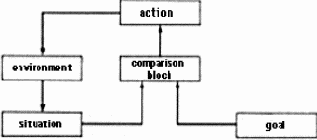

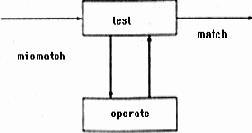

Рис. 2.6. Схема регулирования

Понятие о рефлексе при описании поведения должно быть дополнено понятием о цели и о регулировании. Схема регулирования изображена на рис. 2.6. Действие, которое предпринимает система, зависит не только от ситуации самой по себе, но также и от цели, т. е. от той ситуации, которую система стремится достигнуть. Действие системы определяется в результате сравнения ситуации и цели и направлено к устранению несоответствия между ситуацией и целью. Через блок сравнения ситуация определяет действие. Через изменение среды действие оказывает обратное влияние на ситуацию. Эта петля обратной связи является характерной чертой схемы регулирования, отличающей ее от схемы рефлекса, где ситуация просто вызывает действие.

Человек и машина

Но машинизация нижних этажей науки должна захватить и уже захватывает не только языковую деятельность, но и непосредственное манипулирование изучаемыми природными объектами. Собственно говоря, каждое исследование современной автоматики в научных экспериментах есть как раз такой «выход машины на исследование». Повышение уровня автоматизации в той или иной частной сфере исследований означает полную формализацию соответствующей части научного языка. Прообразом будущих достижений в этом направлении является, например, автоматический просмотр фотографий со следами (треками) элементарных частиц и отбор заданных конфигураций треков. Глобальный выход машин на непосредственный контакт с природой потребует глобальной формализации языка науки. Следующий этап, который можно предвидеть, — самостоятельная постановка машинами экспериментов в соответствии с метанаучными рекомендациями.

Общий смысл машинизации науки, как и машинизации производства, — это освобождение человека от нетворческой деятельности, потребность в которой, как это ни парадоксально, возникает именно благодаря успехам творческой деятельности! Ибо что такое творчество? Прежде всего, творчество — это конструктивное действие, т. е. действие, приводящее к увеличению организованности в мире. Но характеристика действия как творческого не есть характеристика по одним лишь его результатам, рассматриваемым без всякой связи с механизмом действия, с отношением между этим действием и породившей его системой. Одно и то же действие может быть творческим актом, когда оно совершается впервые, и механическим повторением пройденного, когда оно совершается по уже сложившимся, известным правилам, путем применения стандартных приемов. Все, что производится в рамках уже существующей системы управления, будь то работа вычислительной машины или сочинение трафаретных статей, — уже не творчество.

Творчество — это всегда выход за рамки системы, это свободное действие. Творчество — это метасистемный переход. Эволюция Вселенной есть непрерывное творчество.

Одно из проявлений этого процесса — творческие акты в культуре, которые создают новые уровни управления и тем самым лишают действия нижнего уровня их творческого характера. Чтобы построить пирамиду, надо было согнать тысячи рабов; чтобы рассчитать на бумаге точные положения планет, надо было выполнить тысячи арифметических действий. Машинизация призвана избавить человека от такого сорта работ и перенести его деятельность на тот уровень иерархии, где она в настоящий момент еще является творческой. Со временем и этот уровень перестанет быть творческим — граница между нетворческим и творческим трудом непрерывно ползет вверх.

В идеале должно было бы быть так, чтобы немедленно вслед за осознанием наличия системы в какой-то деятельности эта деятельность в той части, в которой она подчиняется обнаруженной системе, могла быть передана машине. Но пока это далеко не так. Существует весьма значительный разрыв между появлением нетворческой компоненты в реальной деятельности и практической возможностью передачи ее машине. Развитие автоматизации в сфере неязыковой деятельности, сопровождаемое формализацией языка в сфере языковой деятельности, сокращает этот разрыв, но он все еще остается большим.

Информационная проблема в науке, необходимость рутинных, стереотипных исследований, необходимость преодоления организационных трудностей для проведения экспериментов — все это свидетельствует о наличии этого разрыва в научной деятельности. О производственной деятельности и говорить нечего. До заводов-автоматов, которые по заложенным в них чертежам выпускали бы автомобили и телевизоры, пока еще далеко. Еще дальше до ситуации, когда никаких других заводов, кроме таких заводов-автоматов, не будет, но рано или поздно такая ситуация возникнет. Разрыв, о котором идет речь, будет ликвидирован или сведен к минимуму. Формализация языка и автоматизация избавят человека от нетворческой работы, как использование механической энергии избавило его (в массе) от тяжелой физической работы.

Человек во Вселенной

Критика теории естественных ценностей ясно показывает тот элемент научной картины мира, отправляясь от которого мы можем прийти к определенным нравственным принципам или хотя бы к определенным критериям оценки нравственных принципов. Этот элемент — учение об эволюции Вселенной и роли в ней человека. Итак, отправимся в путь.

Утверждение о непрерывном развитии — эволюции Вселенной — является важнейшей из всеобщих истин, установленных наукой. Всюду, куда только может проникнуть наш взор, мы наблюдаем необратимые изменения, подчиненные величественному общему плану, или основному закону эволюции, который проявляется как усложнение организации материи. Как часть этого плана на Земле возникает разум. И хотя нам известна ничтожная малость сферы влияния человека в космосе, мы все же считаем его венцом творения природы. Опыт исследования самых различных развивающихся систем показывает, что новое качество появляется сперва в небольшом объеме, но благодаря заключенному в нем потенциалу захватывает со временем максимум жизненного пространства и создает плацдарм для нового, еще более высокого уровня организации. Поэтому мы верим, что человечество ожидает великое будущее, превосходящее все, что только может породить самое смелое воображение.

Но ни один человек не есть человечество. Что же может человек сказать о себе самом, о месте во Вселенной своей собственной смертной личности? Что доступно человеку? Как входят его воля и его сознание в научную картину мира?

Сто лет назад картина мира, которую рисовала наука, была полностью детерминистической. Если принимать ее всерьез, можно было стать законченным фаталистом. Но теперь мы знаем, что эта картина была ошибочной. Согласно современным представлениям законы природы носят исключительно вероятностный характер. Это значит, что в мире есть нечто, что делает те или иные события более или менее вероятными (вплоть до полного запрещения), но нет ничего, что могло бы принудить события течь строго определенным образом. Законы природы таковы, что они чаще дают определенный ответ о невозможности чего-либо, чем о необходимости чего-либо, и не случайно, что наиболее общие законы носят запрещающий характер (закон сохранения энергии, закон возрастания энтропии, соотношение неопределенностей и др.).

Случаи, когда можно на длительное время вперед достаточно точно предсказать течение событий, скорее, являются исключением, нежели правилом. Сюда относятся, например, астрономические предсказания. Но ведь они возможны только потому, что здесь мы сталкиваемся с огромной разницей в масштабах времени: астрономическом и человеческом. Если подходить к движениям небесных тел с присущими им временными масштабами, то окажется, что можно сделать лишь такие же ограниченные предсказания, как по отношению к молекулам воздуха, которым мы дышим. Таким образом, успехи небесной механики, которые вдохновили Лапласа на его формулировку детерминизма, представляют собой весьма специальный случай.

Неопределенность глубоко заложена в природе вещей. Эволюция Вселенной есть непрерывное и повсеместное снятие этой неопределенности, непрерывный и повсеместный выбор одной возможности из некоторой совокупности. Мы можем сравнить две ситуации выбора, являющие собой два предельных случая и достаточно хорошо изученные нами.

Первая ситуация — столкновение элементарных частиц, являющееся объектом изучения физики. Зная начальные условия столкновения, мы можем указать вероятность тех или иных его результатов. Но и только. Если, например, вероятности отклонения налетающей частицы вверх и вниз одинаковы, то мы никак не можем предсказать, какой из этих двух случаев осуществится. И никто никогда не сможет. Это принципиально непредсказуемо.

И, однако, природа делает свой выбор. Этот акт выбора принадлежит к числу самых элементарных. Согласно современным представлениям он слеп. Сдвиги в эволюции Вселенной происходят лишь благодаря переплетению, игре бесчисленного множества подобных актов.

Вторая ситуация — волевой акт человеческой личности. Мы можем изучать этот акт извне, подобно тому, как мы изучаем столкновение частиц. Этим занимается психология в ее бихевиористической части. Зная условия, в которые поставлен человек, и какие-то его психологические свойства, мы можем сделать кое-какие предсказания — также чисто вероятностные.Но эта ситуация знакома каждому из нас и с другой точки зрения — изнутри, как наш собственный свободный выбор, как акт проявления нашей личности. Итак, то, что представляется извне как принципиальная непредсказуемость, изнутри является свободой воли.

Природа непредсказуемости в этих актах одинакова — невозможно подсмотреть за системой, не повлияв на нее, но как сильно отличаются они по своей значимости! Во-первых, волевой акт охватывает огромную по сравнению с актом рассеяния пространственно-временную область. Во-вторых, волевой акт может быть творческим актом — не слепым, косным материалом космической эволюции, а ее непосредственным выразителем, ее движущей силой.

Четыре типа языковой деятельности

Язык можно характеризовать не только степенью его формализованности, но и степенью его абстрактности, которая измеряется обилием и сложностью используемых языковых конструктов. Как мы отмечали в главе 7, правильнее было бы говорить не об абстрактности, а о «конструктности» языка, но термин этот пока не принят, поэтому мы пользуемся термином «абстрактность», который в обычном употреблении чаще обозначает именно конструктность, чем абстрактность в точном смысле слова. Язык, не использующий конструктов или использующий лишь конструкты самого низкого уровня, назовем конкретным. Язык, использующий сложные конструкты, назовем абстрактным. Деление это, хотя оно является условным и относительным, имеет, тем не менее, вполне ясный смысл. И оно не зависит от деления языков на формализованные и неформализованные — это два разных аспекта языка. Комбинируя эти аспекты, мы получаем четыре типа языков, используемых в четырех важнейших сферах языковой деятельности. Их можно расположить в следующую табличку:

|

Конкретный язык |

Абстрактный язык |

|

|

Неформализованный язык |

Искусство |

Философия |

|

Формализованный язык |

Описательные науки |

Теоретические науки (математика,…) |

Ни вертикальное, ни горизонтальное деление не является строгим, однозначным, а носит, скорее, характер количественных различий. На границах между этими «чистыми» типами языков располагаются переходные типы.

Для искусства характерен язык неформализованный и конкретный. Слова важны лишь как символы, вызывающие определенные комплексы представлений и переживаний. Эмоциональная сторона имеет, как правило, решающее значение. Однако и познавательная сторона весьма существенна; в наиболее значительных произведениях искусства эти стороны неразделимы. Основным выразительным средством является образ, который может быть синтетичен, но всегда остается конкретным.

Двигаясь по горизонтали, мы переходим от искусства к философии, которая характеризуется абстрактным неформальным мышлением. Сочетание чрезвычайной конструктности используемых понятий с незначительной степенью формализации, требующее напряженной работы интуиции, делает философский язык, без сомнения, самым трудным типом языка из всех четырех видов.

Когда искусство затрагивает абстрактные идеи, оно смыкается с философией. С другой стороны, и философия для поощрения интуиции сплошь и рядом использует художественный образ и здесь она граничит с искусством.

Перемещаясь в нашей табличке вниз, мы из области философии попадаем в область теоретических наук с языком абстрактным и формализованным. Науке вообще свойственен формализованный язык; различие между описательными и теоретическими науками заключается в различной степени использования понятий-конструктов. Язык описательной науки должен быть конкретным и точным, формализованность синтаксиса сама по себе большой роли не играет, она выступает как критерий точности семантики (логическая согласованность определений, полнота классификаций и т. п.). Модели мира, даваемые описательными науками, выражаются в терминах обыденных нейронных понятий или понятий низкой конструктности и собственно как модели они банальны и однотипны: если сделать то-то и то-то (например, поехать в Австралию, вскрыть брюшную полость лягушки и т. п.), то можно увидеть то-то и то-то. Напротив, вся суть теоретических наук в том, что они дают принципиально новые модели действительности — научные теории, основанные на понятиях--конструктах, отсутствующих на нейронном уровне. Формализованность синтаксиса играет здесь решающую роль. Предельную точку в этом квадрате нашей таблички образует математика, содержащая самые сложные конструкты и использующая полностью формализованный язык. Собственно говоря, математика — это и есть язык: формализованный язык, используемый теоретическими науками.

Перемещаясь от описательных наук вверх, мы снова оказываемся в сфере искусства. Где-то на грани между описательными науками и искусством лежит деятельность журналиста или писателя-натуралиста.

Число и величина

Во времена Пифагора и ранних пифагорейцев руководящую высоту в греческой математике занимало понятие числа. Пифагорейцы считали: Бог положил числа в основу мирового порядка. Бог — это единство, а мир — множественность. Божественная гармония в устройстве Космоса проявляется в виде числовых отношений. Немалую роль в этом убеждении сыграло открытие пифагорейцами того факта, что сочетания звуков, приятные для слуха (гармонические), создаются в том случае, когда струна укорачивается в отношениях, образуемых минимальными целыми числами: 1:2 (октава), 2:3 (квинта), 3:4 (кварта) и т. д. Числовая мистика пифагорейцев отражала их веру в то, что, в конечном счете, все закономерности природных явлений вытекают из свойств целых чисел.

Мы видим здесь проявление человеческой склонности к переоценке только что сделанных открытий. Физики конца XIX в. полагали подобно пифагорейцам, что они имеют универсальный ключ ко всем явлениям природы и что при надлежащем усердии с его помощью можно раскрыть секрет любого явления. Этот ключ — представление о пространстве, заполненном частицами и полями, которые подчиняются уравнениям Ньютона и Максвелла. Однако с открытием радиоактивности и дифракции электронов высокомерие физиков разлетелось в пух и прах.

В случае с пифагорейцами аналогичную роль сыграло открытие существования несоизмеримых

отрезков, т. е. таких отрезков, что отношение их длин не выражается никаким отношением целых чисел (рациональным числом). Не соизмеримы, например, сторона квадрата и его диагональ. Это утверждение легко доказать, опираясь на теорему Пифагора. В самом деле, допустим противное, т. е. что диагональ квадрата находится в некотором отношении m:n к его стороне. Если числа m

и n имеют общие множители, их можно сократить, поэтому будем считать, что общих множителей у m и п нет. Значит, при измерении длины некоторым единичным отрезком длина стороны есть n, а диагонали m. Из теоремы Пифагора следует, что должно иметь место равенство m2

= 2n2. Следовательно, m2 должно делиться на 2, а, следовательно, 2 должно быть в числе делителей m, т.

е. m = 2m1. Делая эту подстановку, получаем 4m12

= 2n2, т. e. 2m12 = n2. Значит, n также должно делиться на 2, что противоречит предположению об отсутствии у m и n общих множителей. На это доказательство часто ссылается Аристотель. Полагают, что оно было обнаружено еще пифагорейцами.

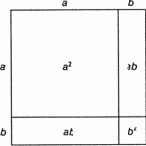

Если существуют величины, которые при заданном масштабе не выражаются числами, то число не может больше считаться основой основ, оно низвергается со своего пьедестала. Математикам приходится теперь пользоваться более общим понятием геометрической величины, и изучать отношения между величинами, которые иногда (скорее, в виде исключения, чем правила) могут выражаться отношением целых чисел. Такой подход лежит в основе всей греческой математики, начиная с классического периода. Соотношения, которые мы знаем как алгебраические равенства, были известны грекам в геометрической формулировке как отношения между длинами, площадями, объемами построенных определенным образом фигур.

Что мы знаем о мышлении?

Для правильного подхода к проблеме языка и мышления надо прежде всего четко отделить то, что мы знаем о мышлении, от того, что мы не знаем.

Мы знаем, что мышление — это процесс, происходящий в нервных сетях мозга. Поскольку термин «представление» у нас означает состояние какой-то подсистемы мозга, можно сказать, что мышление — это процесс изменения совокупности представлений. Но в каждый данный момент времени только какая-то (очевидно, небольшая) часть этих представлений доступна, как мы говорим, нашему сознанию. Эти представления можно объединить в одно представление (ибо несколько подсистем составляют в совокупности новую подсистему), которое есть состояние сознания в данный момент. Что такое сознание с точки зрения кибернетической, мы не знаем; есть только ряд отрывочных сведений (в частности, что сознание тесно связано с деятельностью так называемой ретикулярной формации мозга).

Итак, у мышления есть внешняя, проявляющаяся сторона — поток сознательных представлений. Этот поток поддается фиксации и изучению, из него мы пытаемся косвенным образом делать выводы о тех процессах в мозгу, которые не освещаются сознанием. Кое-что о потоке сознания мы знаем довольно твердо. Мы знаем, что в значительной степени он регулируется ассоциациями представлений, которые образуются под воздействием опыта и отражают свойства среды, в которой мы живем. В частности, благодаря ассоциации представлений мы получаем способность в той или иной степени предвидеть будущие ситуации. Мы знаем также, что человек в отличие от животных обладает способностью управлять ассоциированием, которая проявляется как воображение, кодирование, сознательное запоминание. Но мы не знаем конкретного кибернетического механизма этой способности, как, впрочем, и механизма ассоциации представлений. Эти механизмы не даны нам также и субъективно; в потоке сознания мы наблюдаем лишь их проявление, результат их действия. Наконец, субъективно нам дано ощущение свободы выбора своих поступков — свободы воли. Свобода воли проявляется и в мышлении. Мы можем по желанию переключать мысли, думать о том или ином предмете. Кибернетического истолкования свободы воли мы также не знаем, и здесь дело обстоит, пожалуй, хуже всего.

Что сделал Декарт?

Роль Декарта как философа общепризнанна. Но, говоря о Декарте как о математике, обычно указывают, что он «усовершенствовал алгебраические обозначения и создал аналитическую геометрию». Иногда к этому добавляют, что примерно в то же самое время основные положения аналитической геометрии были выдвинуты независимо от Декарта его соотечественником Пьером Ферма (1601–1665), а что касается алгебраической символики, то ее уже вовсю использовал Виет. Выходит, что в области математики Декарту особенно похвастаться нечем, и, действительно, далеко не все авторы, пишущие об истории математики, отдают ему должное. Между тем Декарт произвел революцию в математике, он создал нечто несравненно большее, чем аналитическая геометрия (понимаемая как теория кривых на плоскости), а именно: новый подход к описанию явлений действительности — современный математический язык.

Иногда говорят, что Декарт «свел геометрию к алгебре», понимая под алгеброй, конечно, алгебру числовую, арифметическую. Это грубая ошибка. Верно, что Декарт преодолел пропасть между величиной и числом, между геометрией и арифметикой, но достиг он этого не сведением одного языка к другому, а созданием нового языка — языка алгебры. По синтаксису новый язык совпадает с арифметической алгеброй, но по семантике — с геометрической. Символы в языке Декарта обозначают не числа и не величины, а отношения величин. В этом — вся суть переворота, произведенного Декартом.

Современный читатель, пожалуй, недоуменно пожмет плечами: какая разница? Неужели этот логический нюанс мог иметь серьезное значение? Оказывается, мог. Именно этот нюанс помешал грекам сделать следующий шаг в своей математике.

Мы настолько привыкли ставить иррациональные числа на одну доску с рациональными, что перестали отдавать себе отчет в том, какое глубокое различие лежит между ними. Мы пишем v2 точно так же, как пишем 4/5, и называем v2 числом, а когда нужно, заменяем на приближенное значение, и мы никак не можем понять, почему древние греки так болезненно реагировали на несоизмеримость отрезков.

Но если немного подумать, то нельзя не согласиться с греками, что v2 — это не число. Его можно представить как бесконечный процесс, порождающий последовательные знаки разложения в десятичную дробь. Можно представить его также в виде сечения в области рациональных чисел, т. е. как некое правило, которое делит все рациональные числа на два класса: те, которые меньше v2 и которые больше v2. В данном случае правило весьма простое: рациональное число a относится к первому классу, если a2

< 2 и ко второму — в противном случае. Можно, наконец, представить v2 в виде отношения между двумя отрезками; в данном случае — между диагональю квадрата и его стороной. Эти представления эквивалентны между собой, но никак не эквивалентны представлению о целом или дробном числе.

Значит ли это, что мы совершаем ошибку или нестрогость, обращаясь с корнем из двух как с числом? Отнюдь нет. Цель математики — создание языковых моделей действительности, и хороши все средства, ведущие к этой цели. Почему бы нашему языку наряду со знаками типа 4/5 не содержать и знаки типа v2? «Мой язык — что хочу, то и делаю». Важно только, чтобы мы умели интерпретировать эти знаки и совершать над ними языковые преобразования. Но интерпретировать v2 мы умеем. В практических вычислениях основой интерпретации может служить первое из приведенных выше представлений, в геометрической теории — третье. Умеем мы и производить выкладки с ними.

Теперь осталось только уточнить терминологию. Условимся то, что мы раньше называли числами, называть рациональными числами, новые объекты называть иррациональными числами, а просто числами (действительными

числами по современной математической терминологии) называть и те и другие.

Итак, в конечном счете никакой принципиальной разницы между v2 и 4/5

нет и мы оказались мудрее греков. Эту мудрость протаскивали контрабандой все те, кто оперировал со знаком v2 как с числом, признавая вместе с тем, что оно «иррационально». Обосновал и узаконил эту мудрость Декарт.

Что такое математика?

Для нас математика — это прежде всего язык, позволяющий создавать определенного рода модели действительности — математические модели. Как и в любом другом языке (или ответвлении языка), языковые объекты математики — математические объекты — суть материальные предметы, фиксирующие определенные функциональные единицы — математические понятия. Когда мы говорим, что объекты «фиксируют функциональные единицы», мы понимаем под этим, что человек, используя распознающие способности своего мозга, совершает над этими объектами или в связи с ними определенную языковую деятельность. Ясно, что не конкретный вид (форма, вес, запах) математического объекта играет роль в математике, а именно языковая деятельность, с ним связанная. Поэтому термины «математический объект» и «математическое понятие» часто употребляют как синонимы. Языковая деятельность в математике естественным образом распадается на две части: установление связи между математическими объектами и неязыковой реальностью (эта деятельность определяет семантику математических понятий) и преобразования внутри языка — математические выкладки и доказательства. Математической деятельностью обычно называют только вторую часть, а первую называют приложением математики.

Точки, линии, прямоугольные треугольники и прочее — все это математические объекты, это предметы, которые образуют наши геометрические чертежи или стереометрические модели: пятна краски, шарики из пластилина, проволочки, куски картона и т. п. Семантика этих объектов известна: точка, например, это объект, размерами и формой которого можно пренебречь. Таким образом, «точка» — это просто абстрактное понятие, характеризующее отношение объекта к его окружению. В некоторых случаях мы всю нашу планету рассматриваем как точку. Но когда мы строим математическую (геометрическую) модель, мы обычно наносим на бумагу маленькое пятнышко краски и говорим: «пусть дана точка A». Это пятнышко краски и есть языковый объект Li, а планета Земля может оказаться в роли соответствующего объекта Ri.

Никаких других, «настоящих» или «идеальных», т. е. не имеющих размеров, точек нет. Часто говорят, что «настоящих» точек нет в природе, но они существуют в нашем воображении. Это ходячее высказывание либо абсолютно бессмысленно, либо ложно — в зависимости от того, как его толковать. В любом случае оно приносит вред, так как затемняет суть дела. Никаких «настоящих» точек в нашем воображении нет и быть не может. Когда мы говорим, что представляем себе точку, мы просто представляем очень маленький предмет. Можно вообразить только то, что можно составить из данных чувственного опыта. Да и то далеко не все. Число тысяча, например, вообразить нельзя. И большие числа, и идеальные точки, и линии существуют не в нашем воображении, а в нашем языке — как языковые объекты, с которыми мы обращаемся определенным образом. В этих правилах обращения и проявляется сущность математических понятий, в частности «настояшесть» точки: размеры точек на чертеже не влияют на ход доказательства, а если надо поставить две точки так близко, что они сольются в одну, мы можем увеличить масштаб.

Но разве не свойственна утверждениям математики абсолютная точность и достоверность, резко отличающая их от содержания эмпирического знания, по преимуществу приблизительного и гипотетического? Путем измерения мы можем обнаружить, что два отрезка примерно равны, но никогда, что они равны в точности; такие утверждения — привилегия математики. На основании многовекового опыта человечества мы каждый вечер после захода Солнца можем предсказать, что завтра рано утром оно взойдет вновь. Но это предсказание — всего лишь гипотеза, хотя и весьма вероятная. Не исключена возможность, что где-то в недрах Солнца или вне его назревает космическая катастрофа неизвестной природы, в результате которой Солнце погаснет или развалится на части. Когда же мы говорим, что если к двум прибавить два, то будет четыре, или что уравнение x2 = 2 не имеет рациональных решений, мы убеждены, что эти предсказания абсолютно достоверны и будут верны всегда и всюду, если даже не только Солнце, но и вся Галактика развалится на кусочки.Мы просто не можем представить себе, чтобы было иначе. Существует, следовательно, различие между математическими моделями действительности и другими моделями, составляющими содержание нашего житейского опыта и естественных наук. Какова же природа этого различия?

Декарт и Ферма

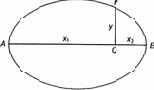

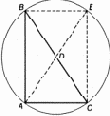

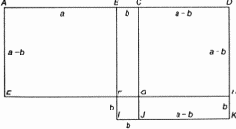

Очень поучительно сравнить математические работы Декарта и Ферма. Как математик Ферма был не менее, а, пожалуй, более одаренным, чем Декарт. Это видно из его замечательных работ по теории чисел. Но он был восхищенным поклонником греков и продолжателем их традиций. Свои открытия по теории чисел Ферма изложил в замечаниях на полях «Арифметики» Диофанта. Его работы по геометрии возникли в результате усилий доказать некоторые положения, на которые Папп ссылался как на принадлежащие Аполлонию, не приводя, однако, доказательства. Размышляя над этими проблемами, Ферма стал систематически использовать представление положения точки на плоскости длинами двух отрезков — абсциссы и ординаты и представление кривой в виде уравнения, связывающего эти отрезки. Идея эта с геометрической точки зрения отнюдь не была новой: она является стержневой не только у Аполлония, но уже у Архимеда и восходит к еще более древним авторам. Архимед описывает конические сечения через их «симптомы», т. е. пропорции, связывающие абсциссы и ординаты точек. Возьмем, например, эллипс с большой осью AB (рис. 11.3). Перпендикуляр PQ, опущенный из некоторой точки эллипса Р на ось AB, называется «ординатой», а отрезки AQ и QB — «абсциссами» этой точки (оба термина — латинские переводы греческих терминов Архимеда). Отношение площади квадрата, построенного на ординате, к площади прямоугольника, построенного на двух абсциссах, одинаково для всех точек Р, лежащих на эллипсе. Это и есть «симптом» эллипса, т. е. по существу уравнение. Его можно записать в виде

y2 : (x1 × x2) = const.

Аналогичные симптомы устанавливаются для гиперболы и параболы. Чем это не система координат?

Рис. 11.3. Ордината и абсциссы эллипса

Ферма в отличие от древних формулирует симптомы не в виде словесно описанных пропорций, а в виде уравнений на языке Виета. Это облегчает преобразования; в частности, сразу видно, что вместо двух абсцисс удобнее оставить одну. Но подход остается чисто геометрическим, пространственным.

Ферма изложил свои идеи в трактате «Введение в изучение плоских и телесных мест».

Он был опубликован только в 1679 г. уже после смерти автора, но стал известен французским математикам еще в 30-х годах, несколько раньше, чем математические работы Декарта.

Знаменитая «Геометрия» Декарта вышла в свет в 1637 г. Никакого влияния со стороны Ферма Декарт, конечно, не испытал (неизвестно даже, читал ли он трактат Ферма); метод Декарта сложился задолго до выхода «Геометрии», еще в 20-х годах. Тем не менее, собственно геометрические идеи Декарта и Ферма практически тождественны. Но Декарт создал новую алгебру, основанную на понятии отношения геометрических величин. У Виета можно складывать и вычитать только однородные величины и в коэффициенты обязательно включается указание на их геометрическую природу. Например, уравнение, которое мы записали бы в виде

A3 + BA = D,

Виет записывал так:

A cubus +B planum in A aequatur D solido,

т. е. к кубу с ребром A прибавить площадь B, помноженную на A, равно объему D. Виет и Ферма идейно находятся в плену геометрической алгебры греков. Декарт решительно порывает с ней. Отношения, с которыми имеет дело алгебра Декарта, не геометрические пространственные объекты, а умозрительные понятия — «числа». Он не стеснен требованием однородности слагаемых и вообще требованием пространственной интерпретации; возведение в степень он понимает как многократное умножение и указывает число множителей маленькой цифрой выше и правее переменной. Символика Декарта практически совпадает с современной.

Диалектика Гегеля

В философии решающий удар аристотелевской логике нанес Гегель. Он показал своей диалектикой, что мир надо рассматривать не как совокупность объектов, обладающих некоторыми свойствами, а как совокупность объектов, находящихся в некоторых отношениях друг к другу. При этом свойства не исключаются, конечно, из рассмотрения, ибо понятие отношения является более общим, чем понятие свойства. Отношение может быть определено для произвольного числа объектов. В частности, число объектов может быть равно единице; такое отношение и есть свойство. Наиболее ясными интуитивно и в то же время наиболее важными являются парные отношения, т. е. отношения между двумя объектами. Два — минимальное число объектов при котором отношение перестает быть свойством и становится собственно отношением. Число два лежит в основе гегелевского метода что отражено в самом термине «диалектика».

Важнейшие черты диалектики Гегеля непосредственно вытекают из описания явлений в терминах отношений, а не свойств. Из такого подхода прежде всего следует учение о взаимодействии, взаимосвязанности всего сущего. Далее. Если два элемента находятся в соответствии, не противоречат друг другу, то они выступают как нечто целое и на первый план выходят их общие свойства, а взаимодействие, отношение между ними, отступает на второе место. Отношения между элементами, объектами проявляются постольку, поскольку они являются отношениями противоположности, противоречия, борьбы. Поэтому представление о борьбе противоположностей играет у Гегеля такую важную роль.

Рассматривая отношения между состоянием объекта в данный момент и состоянием этого же объекта в какой-то другой момент времени, мы приходим к понятию изменения. Изменение — это отношение между объектами, разделенными временным интервалом. На языке, оперирующем только со свойствами, но не с отношениями, изменение невыразимо. Самое большее, на что способен такой язык, это изобразить ряд никак не связанных друг с другом состояний объекта. Блестящим выражением этой неспособности является известная апория Зенона о летящей стреле.

Рассмотрим летящую стрелу. Возьмем определенный момент времени. В этот момент стрела занимает определенное положение в пространстве. Возьмем другой момент времени. Стрела опять занимает вполне определенное положение в пространстве. То же относится и к любому другому моменту времени. Значит, стрела всегда занимает определенное положение в пространстве. Значит, она всегда на месте.

В аристотелевских понятиях мир представляется чем-то статическим, застывшим или, в лучшем случае, механически размноженным с некоторыми вариациями. Диалектика, напротив, сделав своим предметом исследование отношений, изучает вещи с точки зрения их изменения, движения, развития. Она вскрывает историческую обусловленность и относительность (от слова «отношения»!) вещей, которые при описании в аристотелевских понятиях представляются безусловными и вечными. Комбинация понятия противоположности с понятием отношения между состояниями в последовательные моменты времени порождает понятие об отрицании и отрицании отрицания. Диалектика динамична и революционна.

По отношению к аристотелевской логике диалектика Гегеля выступила в качестве разрушительной силы, и не только по причине своей «общей» революционности, а еще и потому, что она указала на множество противоречий, которые возникают, когда описание явлений, которое требует языка отношений, втискивается в узкие рамки языка свойств. У Гегеля и его последователей эти противоречия окружались зачастую неким ореолом возвышенности и, можно сказать, полумистической значительности. Здесь сказалось, с одной стороны, идеалистическая направленность философии Гегеля, а с другой — то общее свойство новых учений, теорий, движений, что на начальных этапах своего развития они, стараясь высвободиться из рамок старого, предпочитают парадоксальную, преувеличенную форму, приобретают героический, романтический характер. Диалектика Гегеля — это героическая эпоха новой логики, когда старый логический формализм был сломан, а новый еще не создан, и поэтому противоречивым и не поддающимся формализации («диалектическим») казалось даже то, что впоследствии оказалось прекрасно упорядоченным и формализованным.

Современному мышлению, свободно пользующемуся языком отношений и вооруженному анализом логических понятий и конструкций, гегелевский стиль мышления представляется темным мудрствованием по поводу ясных вещей. Следующее рассуждение представляет собой грубо упрощенную, карикатурную схему гегелевского диалектического противоречия, показывающую, откуда это противоречие возникает.

Поставим вопрос: является ли число 1000 большим или маленьким? Оно большое, так как оно больше единицы. Оно маленькое, так как оно много меньше миллиона. Значит, оно и большое и небольшое одновременно. Диалектическое противоречие. Большое есть и в то же время небольшое, A есть не A.

Понятия «большое» и «маленькое» рассматривались здесь как свойства объектов (чисел). На самом же деле это не свойства, а замаскированные (с помощью грамматической категории прилагательного) отношения. Точный смысл можно вложить только в понятия «больше» и «меньше». Если с этой точки зрения разобрать приведенное выше рассуждение, то оно окажется просто бессмысленным. Эта карикатура направлена не против Гегеля — его заслуги в создании новой логики неоспоримы, а против тех, кто некритически относится к диалектическому методу Гегеля и во второй половине XX в. пропагандирует образ мышления первой половины XIX в., игнорируя огромный прогресс, достигнутый логикой за полтора столетия.

Дикость и цивилизация

В развитии культуры мы усматриваем прежде всего две четко различающиеся ступени: дикость (первобытная культура) и цивилизация. Четкость различия между ними не означает полного отсутствия переходных форм: переход от дикости к цивилизации не совершается, конечно, мгновенно. Но, раз начавшись, развитие культуры по пути создания цивилизации происходит так быстро, что очевидное и бесспорное отличие нового уровня культуры от старого проявляется за время, несравненно меньшее, чем время существования в состоянии дикости. Возникновение цивилизации носит характер качественного скачка. Все время существования цивилизации на Земле (не более 5 – 6 тыс. лет) составляет небольшую часть от того времени (не менее 40 тыс. лет), в течение которого человечество существует как неизменный в биологическом отношении вид. Таким образом, возникновение цивилизации — это явление, целиком принадлежащее к сфере культуры и никак не связанное с биологическим совершенствованием человека, что отличает его от возникновения языка и трудовой деятельности. Между тем последствия этого явления для биосферы поистине огромны, если даже измерять их не сложностью возникших структур, а простыми количественными показателями. За короткое время существования цивилизации человек в несравненно большей степени повлиял на облик планеты, чем за многие тысячелетия дикости. Особенно бурно растет численность человечества и его влияние на биосферу в течение последних трех столетий (срок совсем уж ничтожный), что является следствием успехов науки — любимого детища цивилизации.

Этот факт требует объяснения. Такой резкий качественный скачок в наблюдаемых проявлениях культуры должен быть связан с каким-то существенным, принципиальным изменением в ее внутренней структуре. Стержнем культуры, обеспечивающим ее единство, ее «нервной системой» является язык. Мы имеем в виду здесь не язык как абстрактную систему выражения мысли, обладающую теми или иными грамматическими особенностями, а язык как живую действительность, как общественную норму языковой деятельности.

Иначе говоря, мы имеем в виду всю наблюдаемую (материальную, если угодно) сторону мышления. Поэтому, говоря «язык», мы тут же добавляем «и мышление». Итак, язык (и мышление) — нервная система культуры, поэтому можно ожидать, что существует какое-то важное различие между языком и мышлением первобытных народов и народов, живущих в условиях современной цивилизации. И действительно, изучение культуры отсталых народов обнаруживает у них образ мышления, во многом отличный от образа мышления современного европейца. Это отличие отнюдь не исчерпывается различным уровнем знаний. Если поместить европейца в условия первобытной жизни, то вряд ли он сумеет использовать (и даже проявить!) свое знание закона Ома, или химической формулы воды, или того факта, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Но различие в образе мышления, в подходе к явлениям действительности останется и немедленно проявится в поведении.

Можно следующим образом суммировать отличие первобытного мышления от современного.

Первобытному человеку мир представляется наполненным всевозможными невидимыми сущностями, духами, которые выступают как причины явлений; чтобы задобрить или изгнать духов, существуют заклинания, ритуальные танцы, жертвоприношения, строго соблюдаемые запреты (табу) и т. п. Один из основоположников научного изучения первобытных культур Э. Тейлор дал этому воззрению наименование анимизма — одушевления всех предметов. Между различными предметами могут существовать, согласно представлению первобытных людей, некие таинственные связи и влияния («мистическое сопричастие» по терминологии французского этнографа Л.Леви-Брюля). Такие связи всегда существуют, в частности, между предметом и его изображением или именем. Отсюда — первобытная магия и вера в мистическую связь племени с определенным видом животных (тотем).

Но что больше всего поражает европейца, это не само содержание представлений первобытных людей, а их крайняя устойчивость, нечувствительность к данным опыта. Первобытное мышление невероятно консервативно и замкнуто.

Очевидные факты, которые, по мнению европейца, должны были неизбежно изменить представления первобытного человека, заставить его пересмотреть какие-то убеждения, не оказывают почему-то на него никакого действия. А попытки убеждать и доказывать приводят зачастую к результатам, диаметрально противоположным тем, которые ожидались. Именно в этом, а не в вере в существование духов и мистической связи между предметами состоит наиболее глубокое отличие первобытного мышления от современного. В конце концов, все в мире действительно взаимосвязано! Излагая закон всемирного тяготения, мы могли бы говорить, что в каждом теле сидит дух тяготения, и каждый дух стремится приблизиться к другому духу силой, пропорциональной массам двух тел и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними. Это нисколько не помешало бы нам правильно рассчитывать движение планет. Впрочем, если мы не пользуемся словом «дух», мы пользуемся словом «сила». А что такое, в сущности, сила ньютоновского притяжения? Тот же дух: нечто невидимое, неслышимое, неосязаемое, не имеющее вкуса и запаха, но, тем не менее, реально существующее и оказывающее воздействие на вещи.

Указанные особенности мышления первобытных людей обладают поразительной общностью. Можно сказать, что они общи всем без исключения первобытным народам, независимо от их расовой принадлежности и географических условий и несмотря на разнообразие конкретных форм культуры, в которых они проявляются. Это и дает основания говорить о первобытном мышлении, противопоставляя его современному мышлению и рассматривая как первую и исторически неизбежную фазу человеческого мышления. Разумеется, как и при всяком членении непрерывного процесса на отдельные фазы, существуют и переходные формы: в мышлении современного цивилизованного человека мы нередко усматриваем черты, восходящие к интеллектуальной деятельности охотников за мамонтами и пещерными медведями. Но это не уменьшает законности разделения на фазы и попыток объяснить переход от одной фазы к другой.

Итак, в чем основа различия между двумя фазами мышления: первобытной и современной?

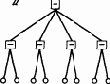

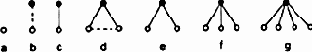

Дискретные и непрерывные системы

Состояние системы определяется через совокупность состояний всех ее подсистем, т. е. в конечном счете элементарных подсистем. Элементарные подсистемы бывают двух типов: с конечным и бесконечным числом возможных состояний. Подсистемы первого типа называют также подсистемами с дискретными состояниями, второго типа — с непрерывными состояниями. Примером подсистемы с дискретными состояниями может служить колесико арифмометра или счетчика в такси. Нормально это колесико находится в одном из десяти положений, соответствующих десяти цифрам от 0 до 9. Время от времени оно поворачивается и переходит из одного состояния в другое. Этот процесс поворота нас мало интересует. Правильная работа системы (арифмометра, счетчика) зависит только от того, как связаны между собой «нормальные» положения колесиков, а как происходит переход из одного положения (состояния) в другое — несущественно. Поэтому мы и можем рассматривать арифмометр как систему, элементарные подсистемы которой могут находиться только в дискретных состояниях. Современная быстродействующая цифровая вычислительная машина также состоит из подсистем (триггерных схем) с дискретными состояниями. Все, что мы знаем в настоящее время о нервной системе животных и человека, указывает на то, что решающую роль в ее работе играет взаимодействие подсистем (нейронов) с дискретными состояниями.

С другой стороны, человек, катящийся на велосипеде, или аналогичная вычислительная машина дают нам примеры систем, которые описываются как состоящие из подсистем с непрерывными состояниями. В случае велосипедиста таковыми являются все движущиеся друг относительно друга части велосипеда и человеческого тела: колеса, педали, руль, ноги, руки и т. д. Их состояния — это их положения в пространстве, описывающиеся координатами (числами), которые могут принимать непрерывные множества значений.

Если система состоит исключительно из подсистем с дискретными состояниями, то и сама она может находиться лишь в конечном числе состояний, т. е. является системой с дискретными состояниями.

Такие системы мы будем называть просто дискретными

системами, а системы с непрерывным множеством состояний — непрерывными. Дискретные системы во многих отношениях проще для анализа, чем непрерывные. В частности, пересчет числа возможных состояний системы, который играет важную роль в кибернетике, требует в дискретном случае лишь знания элементарной арифметики. Пусть дискретная система A состоит из двух подсистем a1

и a2, причем подсистема a1 может иметь n2, а подсистема a2 — n2 возможных состояний. Допуская, что каждое состояние системы a1 может сочетаться с каждым состоянием системы a2, мы находим, что число N

возможных состояний системы A есть n1n2. Если система A состоит из m подсистем ai, где i

= 1, 2, ..., m, то

N = n1n2...nm.

В дальнейшем мы будем рассматривать только дискретные системы. Кроме того прагматического соображения, что они принципиально проще, чем непрерывные системы, существует еще два довода в пользу целесообразности такого ограничения.

Во-первых, все непрерывные системы можно, в принципе, рассматривать как дискретные системы с чрезвычайно большим числом состояний. В свете тех знаний, которые дала нам квантовая физика, такой подход даже следует рассматривать как теоретически более правильный. Причина, по которой непрерывные системы все же не исчезают из кибернетики, — это наличие весьма совершенного аппарата — математического анализа и, в первую очередь, дифференциальных уравнений для рассмотрения таких систем.

Во-вторых, самые сложные кибернетические системы, как возникшие естественным путем, так и созданные руками человека, неизменно оказываются дискретными. Особенно наглядно это видно на примере животных. Относительно простые биохимические механизмы, регулирующие температуру тела, содержание в крови различных веществ и т. п., являются непрерывными, но нервная система устроена по дискретному принципу.

Доказательство

Ни в египетских, ни в вавилонских текстах мы не находим ничего, что хотя бы отдаленно было похоже на математическое доказательство. Понятие о доказательстве ввели греки, и это является их величайшей заслугой. Какими-то наводящими соображениями при получении новой формулы люди, очевидно, пользовались и раньше, мы даже приводили пример грубо неверной формулы (для площади неправильных четырехугольников у египтян), явно полученной из внешне правдоподобных «общих соображений». Но только греки стали относиться к этим наводящим соображениям с той серьезностью, которой они заслуживают, стали анализировать эти соображения с точки зрения их убедительности и ввели принцип, согласно которому каждое утверждение, касающееся чисел и фигур (формула), за исключением лишь небольшого числа, должно быть доказано, выведено убедительным, не допускающим сомнений образом из этих «совершенно очевидных» истин. Неудивительно, что именно греки с их демократическим общественным строем создали учение о математическом доказательстве. Споры и доказательство играли важнейшую роль в жизни граждан греческого города-государства (полиса). Понятие о доказательстве уже существовало, оно было общественно значимой реальностью. Осталось только перенести его в область математики, что и было сделано, едва греки познакомились с достижениями древних восточных цивилизаций. Сыграло здесь роль, надо полагать, и то положение молодого любознательного ученика, в котором оказались греки по отношению к египтянам и вавилонянам — своим старшим и не всегда согласным друг с другом учителям. В самом деле, вавилоняне определяют площадь круга по формуле 3r2, а египтяне по формуле (8/9 2r)2 . Где же истина? Здесь есть о чем подумать и поспорить.

Творцы египетской и вавилонской математики остались безымянными. Греки сохранили имена своих мудрецов. Первое из них — имя Фалеса Милетского — является также первым именем, вошедшим в историю науки. Фалес жил в VI в. до н. э. в городе Милете на Малоазиатском побережье Эгейского моря.

Одна дата из его жизни установлена твердо: в 585 г. до н. э. он предсказал солнечное затмение. Этот факт, кстати, неоспоримо свидетельствует о знакомстве Фалеса с культурой древних цивилизаций, ибо, чтобы установить периодичность затмений, необходим опыт десятков и сотен лет. Так как у Фалеса не было греческих предшественников, он мог заимствовать свои познания по астрономии только у ученых Востока.

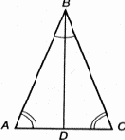

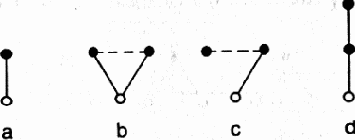

Рис. 10.1. Равнобедренный треугольник

Фалес, как утверждают греки, дал миру первые математические доказательства. В числе доказанных им положений (теорем) называют следующие:

Диаметр делит круг на две равные части.

Углы при основании равнобедренного треугольника равны.

Два треугольника, у которых одинаковы стороны и прилежащие к ней углы, равны.

Кроме того, он первый дал построение круга, описанного вокруг прямоугольного треугольника (и в честь этого открытия, как говорят, принес в жертву быка).

Простейший характер указанных теорем, их интуитивная очевидность показывают, что Фалес полностью осознавал значение доказательства как такового. Эти теоремы, явно доказывались не потому, что были сомнения в их истинности, а с целью положить начало систематическому нахождению доказательств, разработать технику доказательства. Имея такую цель, естественно начинать с доказательства самых простых предложений.