Познания древних в геометрии

Что же знали египтяне из геометрии? — Правильные формулы для площади треугольника, прямоугольника, трапеции. Площадь неправильного четырехугольника, как можно судить по одному сохранившемуся документу, вычислялась так: полусумма двух противолежащих сторон умножалась на полусумму двух других противолежащих сторон. Формула эта грубо неверна (за исключением того случая, когда четырехугольник прямоугольный и когда она не нужна). Ни в каком разумном смысле ее нельзя назвать даже приближенной. Это, по-видимому, первый зафиксированный историей пример утверждения, которое выводится не из сравнения с опытными данными, а из «общих соображений». Площадь круга египтяне вычисляли, возводя в квадрат 8/9 его диаметра. Это соответствует приближенному значению числа ?, отличающемуся примерно на 1% от истинного значения.

Объемы параллелепипедов и цилиндров вычислялись умножением площади основания на высоту. Высшим из известных нам достижений египетской геометрии является правильное вычисление объема усеченной пирамиды с квадратным основанием (Московский папирус). Оно следует формуле

V = (a2 + ab + b2) × h/3,

где h — высота, a и b — стороны верхнего и нижнего основания.

Наши сведения о познаниях древних вавилонян в математике скудны и отрывочны, но общее представление по ним все-таки составить можно.

Совершенно точно известно, что вавилоняне знали «теорему Пифагора», т. е., конечно, не теорему, а самый факт, что сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. Как и египтяне, они правильно вычисляли площади треугольников и трапеций. Длину окружности и площадь круга они вычисляли, пользуясь значением ? = 3, что гораздо хуже, чем египетское приближение. Объем усеченной пирамиды или конуса вавилоняне вычисляли, умножая полусумму площадей оснований на высоту (неверная формула).

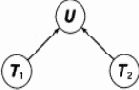

Предикаты

Конструкция, сопоставляющая нескольким объектам высказывание, называется предикатом. Предикаты делятся на одноместные, двухместные, трехместные и т.д. в соответствии с числом объектов, которого они требуют. Для записи их используют функциональные обозначения. Предикат можно записать в виде функции с незаполненными местами для аргументов, например

P( ), L( , ), I( , , )

или же в виде

P(x), L(z, y), I(x, y, z)

оговорив, что x, y, z — предметные переменные, т. е. символы, которые в конечном счете должны быть заменены на объекты, но какие — пока неизвестно. Впрочем, вторая форма изображает, строго говоря, уже не предикат, а высказывание, содержащее предметные переменные. Вместо больших букв мы будем также использовать словосочетания в кавычках, например,

«красный»(x), «между»(x, у, z)

и специальные математические знаки, например,

<(х, у).

Одноместный предикат выражает свойство объекта, предикат более чем с одним аргументом — отношение между объектами. Если места для аргументов в предикате заполнены, то мы имеем дело с высказыванием, утверждающим наличие данного свойства или отношения. Высказывание

«красный»(«мяч»)

означает, что «мяч» обладает свойством «красный». Конструкция

<(a, b)

равнозначна соотношению (неравенству) a < b.

Соединяя предикатные конструкции логическими связками, мы получаем более сложные высказывания. Например, соотношение |z| > 1, которое мы раньше записывали, не расчленяя высказываний на элементы, мы запишем теперь в виде

>(z, 1) ? <(z, -1).

Русское издание этой книги выходит

Русское издание этой книги выходит через двадцать с лишним лет после ее написания. За это время наука существенно продвинулась вперед. Достаточно вспомнить раскрытие генетического кода, открытия в астрофизике, новую теорию элементарных частиц. Персональные компьютеры вошли чуть ли не в каждый дом. Между тем книга выходит в том виде, в каком она была подготовлена к печати в 1970 г. Если бы я стал что-то добавлять к ней, то это превратилось бы, в конечном счете, в написание новой книги, гораздо большей по объему, и она включала бы в себя старую практически целиком и без перемен. Ибо основная тема книги — Эволюция Вселенной как последовательность метасистемных переходов — не пострадала от времени. Напротив, появились новые указания на плодотворность этого подхода. В настоящее время мы с группой коллег начали работу над проектом PRINCIPIA CYBERNETICA, который включает дальнейшее развитие этих идей. Некоторое представление об этом проекте дает написанная мною совместно с Клиффом Джослиным статья “Кибернетический манифест”. Эта статья также включает краткое изложение основных идей книги и включена в качестве приложения к настоящему изданию.

“Феномен науки” вышел в английском и японском переводах. Я очень рад, что он может, наконец, выйти и в русском оригинале.

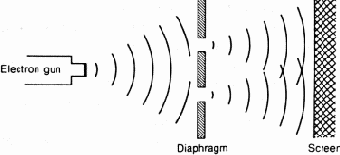

Одно место в “Феномене науки” требует комментария в свете последних достижений физики. В разделе “Сумасшедшие теории и метанаука” я высказал мысль, что для того, чтобы разрешить трудности в современной теории элементарных частиц, надо разработать методы “метанауки”, т. е. теории о том, как строить теории. Причину я усматривал в том, что основные понятия физики на ранних стадиях ее развития брались из нашей интуиции макроскопического мира. Но для познания законов микромира (а точнее, для построения математических моделей этого мира) наша “макроскопическая” интуиция неадекватна. Если интуиция не дает нам впрямую тех “колесиков”, из которых можно строить модели микромира, то нам нужны какие-то теории о том, как эти колесики выбирать и как модели строить. Это и будет метанаука.

С тех пор как была написана моя книга, физика элементарных частиц сделала огромный шаг вперед — и без всякой метанауки, а лишь на основе старой идеи, что одни частицы могут как бы состоять из других, более элементарных частиц. Тем не менее я полагаю, что моя логика остается в силе, и если не на данной, то на какой-то последующей стадии развития точных наук метатеоретические методы докажут свою плодовитость.

В.Ф.Турчин

Обнинск, август 1990 г.

популярной литературы совсем немного книг,

Среди огромной массы научной и научно- популярной литературы совсем немного книг, которые можно считать вехами на пути человечества в формировании целостного и оптимистического мировоззрения, т.е. книг философских в истинном смысле этого слова. Книга, которую держит в руках читатель, несомненно, принадлежит к этой редкой категории. И это не случайно, так как ее автор являет собой редкий тип ученого-естественника, который философствует не потому, что это модно, престижно или, скажем, принято. Он философствует для того, чтобы привести в прямое соответствие философские знания и практику собственной жизни.

Автор излагает оригинальную теорию эволюции, базируясь на современных кибернетических концепциях и на одной основной идее, а именно — идее метасистемного перехода как кванта эволюции. Внешне все очень просто. Если у вас есть некоторая исходная кибернетическая система (амеба, человек, общество и т.п.), то метасистемный переход — это переход к некоторой другой системе, включающей в себя множество систем типа исходной. По сути здесь всегда возникает новый уровень управления. Примеры: переход от простейших одноклеточных организмов к многоклеточным, возникновение нервной системы, мозга, речи и т.д.

Но заслуга автора не ограничивается тем, что он высказывает идею метасистемного перехода как кванта эволюции. Он прослеживает с позиции этой идеи эволюцию на Земле от простейших макромолекул до современной науки (математики, философии) и культуры. Делает он это столь ярко и интересно, что не остается никаких сомнений в огромной мощности исходной идеи. По сути своей “Феномен науки” — глубокая научно-философская книга, но написана она как роман и, чтобы прочесть ее, достаточно любопытства и знаний в объеме средней школы.

Читатель, который возьмет на себя труд последовать за автором, узнает массу интереснейших вещей. Он, в частности, узнает, каким видится мир глазами лягушки, чем же все-таки (одним и принципиальным) отличается мышление животного (собаки, обезьяны) от мышления человека, что должно было произойти в мышлении человека, чтобы оно из “примитивного” стало “современным”, что такое юмор и на какой стадии эволюции он возникает, что такое научная теория и чем отличается “хорошая” теория от “плохой”, много ли на самом деле зависит от простого человека (“винтика”) в обществе, что есть Добро, Высшее благо и Высшая цель, и еще многое другое.

Сказанного, думаю, достаточно, чтобы читатель получил представление о предмете и характере книги. Углубляться в детали нет смысла, так как при этом пришлось бы невольно и безнадежно конкурировать с авторским текстом, одновременно паразитируя на нем. Поэтому будем считать своей дальнейшей задачей — рассказать немного об авторе и коротко осветить историю его диссидентства. Ведь когда писалась книга, В.Ф.Турчин был советским гражданином, а с октября 1977 г. он живет в Америке, работает профессором в области компьютерных наук в Нью-Йоркском городском университете и в 1982 г. получил гражданство США.

В.Ф.Турчин родился в 1931 г. в Москве. Окончил физический факультет МГУ и с 1953 по 1964 г. работал под Москвой в Обнинске в Физико-энергетическом институте, где изучал рассеяние медленных нейтронов в жидкостях и твердых телах и защитил докторскую диссертацию. В 33 года он уже был известным физиком-теоретиком с большими перспективами.

И тем не менее в 1964 г. В.Ф.Турчин оставляет физику, переходит в Институт прикладной математики АН СССР (ныне Институт им. М.В.Келдыша) и погружается в информатику. Намек на причину такой рискованной смены среды содержит предпоследний абзац следующего далее авторского предисловия. Он оставил науку ради метанауки.

В информатике, как и в физике, ему сопутствует успех. Он создает новый язык программирования — язык Рефал, на котором удобно описываются алгоритмические языки, трансляторы, символьные математические преобразования и многое другое. Более того, вокруг В.Ф.Турчина складывается неформальная научная школа — научное направление, которое живет и успешно развивается до сих пор, даже после отъезда, а точнее изгнания его лидера из СССР.

Читатель уже мог догадаться, что человек с таким научно-философским диапазоном, как В.Ф.Турчин, обычно имеет четкую точку зрения на социально-политические процессы в мире и тем более в своей стране. К чести В.Ф.Турчина, он не только имел такую точку зрения, но и не боялся ее высказывать.

В 1968 г. он написал статью “Инерция страха” и предложил ее для публикации журналу “Коммунист”. В ней, в частности, доказывалось, что тоталитарное общество обречено, и предлагался вариант перехода от тоталитарного общества к свободному. (Корни перестройки, как видите, можно обнаружить много раньше 80-х годов.) Статья не была напечатана, но естественно имела “последствия” для ее автора. Небольшое количество экземпляров ходило в “самиздате”; в 1976 г. статья была переработана в солидную книгу “Инерция страха. Социализм и тоталитаризм”, которая годом позже была опубликована в США на русском, а затем и на английском языках.

Одним из первых читателей “Инерции страха” был А.Д.Сахаров. С 1968 г. общественная деятельность этих людей протекала совместно. Именно по инициативе В.Ф.Турчина в 1970 г. было написано и направлено в правительство письмо, о котором рассказал А.Д.Сахаров в своих воспоминаниях. В письме обращалось внимание на необходимость либерализации и демократизации общества, поскольку без этого экономике страны угрожает полный крах.

Но вернемся к книге “Феномен науки”. Она была написана в 1970 г. по договору с издательством “Советская Россия”. Хотя она и собрала самые положительные рецензии, три года тянулась волокита с ее набором. В редакции “не понимали”, как можно положить на стол главного редактора книгу с такой последней главой. Слишком очевидным было противоречие духу марксистско-ленинской философии. И все же к 1973 г. книга была набрана и прошла стадию верстки. До выхода в свет оставалось совсем немного, но... началась кампания против А.Д.Сахарова. В центральной прессе публикуется открытое письмо, клеймящее его позором, за подписями 40 членов Академии наук... В.Ф.Турчин выступает на пресс-конференции перед иностранными корреспондентами в защиту А.Д.Сахарова. Вскоре после этого ему звонят и, извиняясь, объясняют, что в типографии то ли рухнула штукатурка с потолка, то ли рухнул весь потолок как раз на набор книги, то ли сам набор рухнул с полки на пол, но восстановить его нет никакой возможности.

Вот некоторые обстоятельства, проливающие свет на то, почему переводы книги на английский и японский языки вышли много раньше русского оригинала.

В начале 1973 г. В.Ф.Турчин переходит в ЦНИПИАС (Центральный научно-исследовательский проектный институт автоматизации в строительстве) на должность заведующего лабораторией. Здесь сыграли роль два соображения. Во-первых, он считал свое новое место работы менее режимным и, следовательно, более совместимым с теми контактами, которые неизбежно возникали в связи с его правозащитной деятельностью. Во-вторых, в ЦНИПИАС были обещаны более широкие возможности для организационного оформления научной школы В.Ф.Турчина.

В апреле 1974 г. В.Ф.Турчин становится председателем московского отделения Amnesty International — группы “Международная амнистия”, выступающей в защиту узников совести во всех странах независимо от их политической системы. В том же 1974 г. ученый совет ЦНИПИАС не переаттестовывает его в должности, после чего его “клеймят позором” на собрании сотрудников и увольняют. Все дальнейшие попытки получить хоть какую-нибудь работу были тщетны. Семья с двумя сыновьями оказалась на зарплате жены Т.И.Турчиной — младшего научного сотрудника института Нефтехимсинтеза им. Губкина.

В декабре 1976 г. В.Ф.Турчин получает “последнее предупреждение” от КГБ: либо он уезжает, либо его ждет арест. Обыск и допросы к тому времени он уже прошел. В 1977 г. начались аресты членов Хельсинкской группы: Ю.Орлова, А.Гинзбурга, А.Щаранского и др. Хотя В.Ф.Турчин и не был формально членом Хельсинкской группы, но готовил материалы для нее и участвовал в пресс-конференции Хельсинкской группы в качестве представителя Международной амнистии. Пришлось делать “выбор”. Кто был близко знаком с В.Ф.Турчиным, знает, как он не хотел уезжать. Вот вкратце те обстоятельства, при которых наша наука потеряла Турчина, а американская — нашла.

Для полноты картины следует еще сказать, что В.Ф.Турчин — веселый, жизнерадостный, остроумный человек, блестящий рассказчик.

Общение с ним — это всегда радость. Он был капитаном команды КВН города Обнинска в 1963 г., когда КВН только начинался. Команда под его водительством победила команду из Дубны! Он же был одним из составителей сборников “Физики шутят” и “Физики продолжают шутить”, доставляющих своим читателям много веселых минут и ставших давно библиографической редкостью.

Читатель! Вас ждет встреча с весьма неординарным автором, ученым и гражданином. Счастливого пути!

В заключение хочу выразить благодарность всем, кто содействовал изданию книги. Особую благодарность я выражаю нескольким людям. А.Б.Ходулев установил на компьютере и настроил систему LATEX, которой я пользовался при подготовке оригинал-макета книги. Он же был моим учителем по системе и безотказным консультантом. Т.Н.Малышева и Н.Б.Дзалаева взяли на себя очень большую работу по первоначальному вводу в компьютер текста книги (в системе LEXICON). Самую разнообразную помощь я получал от Анд.В.Климова, который, в частности, отлично выполнял функции “канала связи” с “удаленным” автором.

Коллега В.Ф.Турчина

по Институту прикладной математики

В.С.Штаркман

февраль 1992 г.

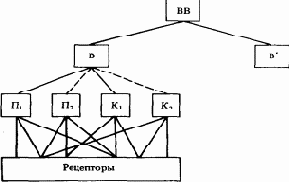

Представления

Редупликация различных подсистем нервной сети может породить множество различных групп классификаторов, «повисающих в воздухе». Среди них могут появиться дубликаты целых этажей иерархии, состояния которых в точности соответствуют состоянию тех «осведомленных» классификаторов, которые получают информацию от рецепторов. Соответствуют, но не совпадают. Это мы видим на примере нейронов A и Z на рис. 2.9,к. В сложных системах неосведомленные дубликаты осведомленных классификаторов могут хранить большое количество информации. Состояния этих дубликатов мы будем называть представлениями, отдавая себе ясный отчет, что тем самым мы даем определенную кибернетическую интерпретацию этому психологическому понятию. Очевидно, имеет место тесная связь между представлениями и ситуациями, которые ведь суть не что иное, как состояния аналогичных классификаторов, но получающих информацию от рецепторов. Цель представляет собой частный случай представления, а точнее тот случай, когда сравнение постоянного представления и меняющейся ситуации используется для выработки действия, сближающего их друг с другом. Описанное выше гипотетическое животное обожает температуру 16?, и «светлый образ» этой блаженной ситуации, которая есть определенная частота импульсов нейрона A, живет в ее памяти в виде точно такой же частоты импульсов нейрона Z.

Это очень примитивное представление. Чем выше организована «осведомленная» часть нервной системы, тем сложнее и ее дубликаты (мы будем их называть фиксаторами представлений) и тем разнообразнее представления. Так как классификаторы могут принадлежать к разным уровням иерархии и ситуация может быть выражена в разных системах понятий, представления также могут различаться своим «понятийным языком», ибо они могут быть состояниями фиксаторов разных уровней. Далее, степень устойчивости состояний фиксаторов представлений также может быть весьма различной. Поэтому представления сильно отличаются по своей конкретности и стабильности. Они могут быть точными и конкретными, почти чувственно воспринимаемыми. Крайним случаем здесь является галлюцинация, которая субъективно воспринимается как реальность и на которую организм реагирует так же, как на соответствующую ситуацию. С другой стороны, представления могут быть очень приблизительными как из-за своей неустойчивости, так и из-за своей абстрактности. Последний случай часто встречается в художественном и научном творчестве, когда представления выступают как цель деятельности. Человек смутно чувствует, что ему надо, и пытается воплотить это в твердой предметной форме. У него долго ничего не получается, потому что его представления не обладают необходимой конкретностью. Однако в один прекрасный момент (и это действительно прекрасный момент!) он вдруг добивается своей цели и ясно осознает, что он сделал именно то, что хотел.

Прикладная арифметика

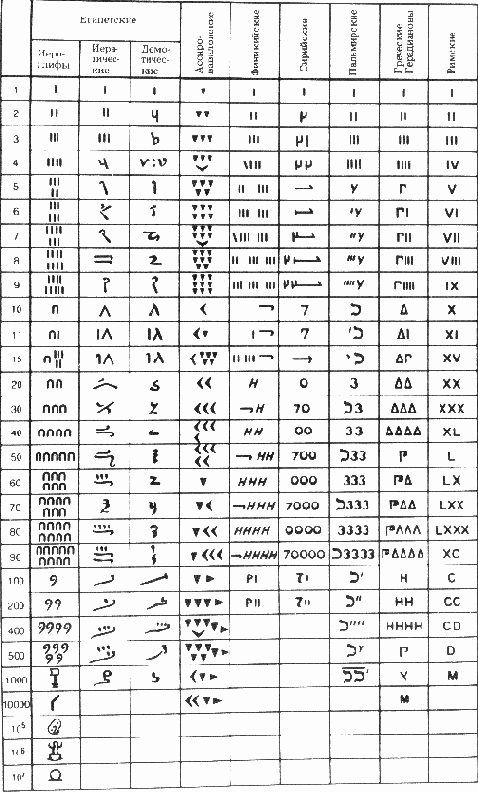

Магистральный путь к современной науке лежит через культуру древней Греции, которая наследовала достижения египтян и вавилонян. Остальные влияния и связи (в частности, передаточная функция, выполненная арабами) были более или менее существенны, но решающего значения, по-видимому, не имели. Истоки египетской и шумеро-вавилонской цивилизаций теряются во мраке первобытных культур. Поэтому в нашем обзоре истории науки мы ограничимся этими тремя культурами древности.

О записи чисел египтянами и вавилонянами мы уже говорили. Надо только добавить несколько слов о том, как египтяне записывали дроби. Система их была с современной точки зрения чрезвычайно оригинальна и столь же неудобна. Египтяне имели специальную форму записи только для так называемых основных дробей, т. е. полученных делением единицы на целое число, и еще двух простых дробей, имевших с древних времен особые иероглифы, а именно 2/3 и 3/4. Впрочем в позднейших папирусах особое обозначение для 3/4 исчезло. Чтобы записать основную дробь, надо было над обычным числом поставить знак

Остальные дроби египтяне разлагали на сумму нескольких основных дробей. Например, 3/8 записывалось как 1/4 + 1/8, а 2/7 в виде 1/4 + 1/28. Для результата деления 2 на 29 египетская таблица давала разложение 2/29 = 1/24 + 1/58 + 1/174 + 1/232.

На технике счета египтян и вавилонян мы останавливаться не будем. Достаточно сказать, что те и другие умели производить четыре действия арифметики над всеми числами (целыми, дробными или смешанными), которые встречались им на практике. Для действий с дробями они пользовались вспомогательными математическими таблицами; это таблицы обратных чисел у вавилонян и таблицы основных дробей — у египтян. Египтяне записывали промежуточные результаты на папирусе, вавилоняне, по-видимому, выполняли действия на абаке, поэтому детали их техники остались неизвестными.

Что же считали древние математики? Есть один отрывок из египетского папируса времен Нового Царства (1500–500 гг.

до н. э.), в котором очень образно и с большой дозой юмора описывается деятельность царских писцов и который по этой причине неизменно приводится во всех книгах по истории математики. Не избежим и мы этой участи. Вот этот отрывок2:

Я хочу объяснить тебе, что это такое, когда ты говоришь: «Я, писец, дающий приказы армии»... Я ставлю тебя в тупик, когда приношу тебе повеление от твоего господина, тебе — его царскому писцу... мудрому писцу, поставленному во главе этого войска. Надо сделать наклонную насыпь в 730 локтей длины и 55 локтей ширины; она состоит из 120 отдельных ящиков и покрывается перекладинами и тростником. На верхнем конце она имеет высоту в 60 локтей, а в середине — 30 локтей. Уклон ее дважды по 15 локтей, а настил 5 локтей. Спрашивают у военачальников, сколько понадобится кирпичей, и у всех писцов, и ни один ничего не знает. Все они надеются на тебя и говорят: «Ты искусный писец, мой друг, сосчитай это для нас поскорей. Имя твое славится»... Сколько же нужно кирпичей?

Текст этот, несмотря на свою популярность, не слишком вразумителен. Однако, как бы мы его ни толковали, он дает представление о тех задачах, которые приходилось решать египетским писцам. Мы видим, в частности, что они должны были уметь вычислять (сколь верно — это другой вопрос) площади и объемы. И действительно, египтяне обладали некоторыми познаниями в геометрии. Эти познания, по весьма обоснованному мнению древних греков, возникли в самом Египте. Один из философов школы Аристотеля начинает свое сочинение словами3:

Так как нам необходимо здесь обозреть начало наук и искусств, то мы сообщаем, что геометрия, по свидетельству весьма многих, была открыта египтянами и возникла при измерении Земли. Это измерение было необходимо вследствие разлития реки Нила, постоянно смывавшего границы. Нет ничего удивительного, что эта наука, как и другие, возникла из потребностей человека. Всякое возникающее знание из несовершенного переходит в совершенное. Зарождаясь путем чувственного восприятия, оно постоянно становится предметом нашего рассмотрения и, наконец, делается достоянием нашего разума.

Деление знания на несовершенное и совершенное и определенная извинительная интонация по поводу «низкого» происхождения науки — это, конечно, от греческого философа. Египтяне, как и вавилоняне, не знали ничего подобного. Для них знание было чем-то вполне однородным. Они умели делать геометрические построения и знали формулы для площади треугольника и круга, как умели стрелять из лука и знали свойства целебных трав и даты разлива Нила. Геометрии как искусства выводить «истинные» формулы у них не было, она существовала, по выражению Б. Ван дер Вардена, лишь как раздел прикладной арифметики. Очевидно, при получении формул они использовали некоторые наводящие соображения, однако эти соображения мало кого интересовали. На отношение к формуле они не влияли.

Проблема Высшего Блага

Как и когда возникает проблема Высшего Блага и Высшей Цели? Очевидно, у животных ее не было. Не было ее и на ранних этапах развития человеческого общества. До поры до времени для человека, как и для животного, благом является то, что доставляет удовольствие, и иерархии удовольствий соответствует иерархия целей, вершину которой образуют инстинкты сохранения жизни и продолжения рода. Понятие цели и понятие блага вообще неотделимы друг от друга, это два аспекта одного понятия. Человек стремится к благу по определению и называет благом то, к чему он стремится. На стадии, когда благо отождествляется с удовольствием, человек в нравственном отношении ничем не отличается от животного, нравственных проблем для него не существует. И здесь дело не в природе удовольствия, а в его заданности, в том, что критерий удовольствия есть высшая управляющая система, которая меняет цели, сама не испытывая изменений. Уже с чисто биологической точки зрения удовольствия человека отличаются от удовольствий животных — вспомним, например, о чувстве прекрасного, а по мере усложнения социальной структуры человек приобретает новые удовольствия, которые незнакомы животным. Тем не менее, проблемы Высшего Блага это не создает. Она возникает тогда, когда культура начинает решительно влиять на систему удовольствий, когда оказывается, что то, что люди думают, говорят и делают, способно настолько сильно изменить их отношение к миру, что события, вызывающие ранее удовольствие, вызывают теперь неудовольствие, и наоборот. Правда, удовольствия низшего уровня (от непосредственного удовлетворения физических потребностей) практически не меняются с культурой, но удовольствия высшего уровня (например, упоение своим охотничьим искусством, выносливость и т. п.) оказываются способными перевесить неудовольствия низшего уровня. Таким образом, критерий удовольствия сам оказывается подверженным управлению. Происходит метасистемный переход — возникают социальная шкала ценностей и система норм поведения.

Но это еще только введение, пролог к проблеме Высшего Блага.

В первобытном обществе нормы поведения можно сравнить с инстинктами животных; в общественном сверхмозге они и представляют собой точный аналог инстинктов животного индивидуума, заложенных в его мозге. Управление ассоциациями (мышление) разрушает инстинкты или, лучше сказать, понижает их в должности и заменяет их социальными нормами поведения. В первобытном обществе они — такой же абсолют, как для животного — инстинкты. Они хотя и меняются в процессе развития общества, но неосознанно, как и инстинкты в процессе эволюции вида. Каждым индивидуумом они воспринимаются как нечто данное и несомненное. Но вот происходит еще один метасистемный переход — к практическому мышлению — и тогда-то проблема Высшего Блага встает во весь рост.

Теперь люди не только воздействуют своей языковой деятельностью на свои собственные критерии удовольствия, но и осознают это воздействие. Простое и ясное «Я так хочу!» теряет свою первичность, свою данность. Когда человек сознает, что то, чего он хочет, есть результат его воспитания, воздействия со стороны других людей, а теперь зависит и от него самого, может быть изменено путем размышления и самовоспитания, он не может не задавать себе вопроса: а чего же он должен хотеть? Он обнаруживает в своем сознании пустоту, которую надо чем-то заполнить. Существует ли абсолютное Высшее Благо, к которому надо стремиться? — спрашивает он себя. Как жить? Каков смысл жизни?

Но однозначных ответов на эти вопросы он получить не может. Цель можно вывести только из цели. И если человек волен в своих желаниях, то он волен и в желаниях желаний. Круг сомнений и вопросов замыкается, и опереться больше не на что. Система поведения повисает в воздухе. Наивные первобытные верования и традиционные нормы поведения рушатся. Наступает эпоха религиозных и этических учений.

Этих учений много, и во многом они различны, но в то же время, как оказывается, есть у них и много общего — во всяком случае, если говорить об учениях, получивших широкое распространение. Теперь наша задача — уяснить, приводит ли научное мировоззрение к какому-либо определенному этическому учению и если да, то к какому именно.Заодно мы обсудим вопрос о природе общего знаменателя различных этических учений.

Продолжение мозга

Допустим, что в пещеру входят три врага, а выходят два. Тут первобытный человек и без помощи пальцев сообразит, что один враг остался в пещере. Это работает модель, которая есть у него в мозгу. А если входят двадцать пять, а выходят двадцать четыре или двадцать три? Здесь человеческий мозг окажется бессилен: он не содержит нужной модели, нужных понятий. Мы мгновенно и безошибочно различаем множества из одного, двух, трех, четырех предметов и можем отчетливо представить их в своем воображении. Эти понятия даны нам от природы, они распознаются нейронной сетью мозга, подобно понятиям пятна, линии, соприкасания и т. п. С понятиями, которые выражаются числами от пяти до восьми, дело обстоит хуже: здесь многое зависит от индивидуальных особенностей и тренировки. Что же касается понятий «девять», «десять» и т. д., то, за редчайшими исключениями, которые рассматриваются как отклонения от нормы, все они сливаются в одно понятие «много». И тогда человек создает язык, материальный носитель которого (например, пальцы) служит фиксатором новых понятий, выполняя функции тех классификаторов, для которых не нашлось места в мозгу. Если не хватит пальцев, пойдут в ход камешки, палочки, зарубки, а в более развитых языках — цифры и наборы цифр. Какой используется язык — неважно, важно лишь умение кодировать. Процесс счета служит для распознавания новых понятий, выполняя функции нервной сети, работа которой приводит в возбужденное состояние тот или иной классификатор. В результате счета объекту R, например отряду врагов, сопоставляется объект L, например ряд зарубок или цифр. Наконец, правила действий над объектами языка и связи между ними (например, типа 6 + 3 = 9 и т. п.) соответствуют ассоциациям между понятиями в мозгу. Это завершает аналогию между моделями, реализуемыми с помощью языка, и моделями, которые создаются нейронными сетями мозга.

Если орудие — продолжение руки человека, то язык — продолжение его мозга. Он служит для той же цели, для которой служит мозг: увеличению жизнеспособности вида путем создания модели окружающей среды.

Он продолжает дело мозга с помощью материала, лежащего за пределами физического тела человека, основываясь на моделях (понятиях и ассоциациях) доязыкового периода, реализуемых нервными сетями. Человек как бы перешагнул через границу своего мозга. Возможности такого перехода (а именно установления связи между внутренним и внешним материалом) открылись благодаря способности управлять ассоциированном, выразившейся в языкотворчестве.

Две функции языка: коммуникативная и моделирующая — неразрывно связаны друг с другом. Счет на пальцах мы привели в качестве примера модели, которая возникает только благодаря языку и которая не может существовать без языка. При коммуникативном использовании языка он выполняет более скромную задачу: фиксирует модель, которая уже существует в чьем-то мозгу. Такие фразы, как «идет дождь», «в соседнем лесу волки» или более отвлеченные: «гадюка ядовита», «огонь гасит воду», суть модели действительности. Когда один человек сообщает это другому, ассоциации, которые раньше были только в голове первого, утверждаются в голове второго.

Благодаря наличию языка человеческое общество коренным образом отличается от сообщества животных. В животном мире члены сообщества контактируют лишь на уровне функций, связанных с питанием и размножением. Члены человеческого общества контактируют не только на этом уровне, но и на самом высоком уровне их индивидуальной организации — на уровне моделирования внешнего мира с помощью ассоциации представлений. Люди, так сказать, контактируют мозгами. Язык — это не только продолжение каждого индивидуального мозга, но и общее, единое продолжение мозгов всех членов общества. Это коллективная модель действительности, над совершенствованием которой трудятся все члены общества и которая хранит опыт предыдущих поколений.

Промышленные революции

Следующий качественный скачок в системе производства — использование новых источников энергии, кроме мускульной энергии человека и животных. Это, конечно, тоже метасистемный переход, ибо возникает новый уровень системы — уровень двигателей, управляющий перемещением рабочих частей машины. Происходит первая промышленная революция (XVIII в. н. э.), радикально меняющая весь облик производства. Лейтмотивом технического прогресса становится совершенствование двигателей. Сначала это паровая машина, затем двигатель внутреннего сгорания, затем электромотор. Вслед за веком материала наступает век энергии. Наконец, наше время является свидетелем еще одного метасистемного перехода в структуре производства. Возникает новый уровень — уровень управления двигателями. Начинается вторая промышленная революция, которая, очевидно, в еще большей степени, чем первая, повлияет на общий облик системы производства. Век энергии сменяется веком информации. Автоматизация производственных процессов, внедрение в народное хозяйство вычислительных машин приводят к еще более быстрому, чем прежде, росту производительности труда и придают системе производства характер автономной самоуправляющейся системы.

Простой рефлекс (раздражимость)

Простейший вариант нервной сети — это вообще ее отсутствие. В этом случае рецепторы непосредственно связаны с эффекторами и возбуждение с одного или нескольких рецепторов передается на один или несколько эффекторов. Такую прямую связь между возбуждением рецептора и эффектора мы назовем простым рефлексом.

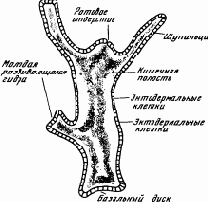

Этот этап — третий по нашей сквозной нумерации этапов эволюции — является пограничным между химической и кибернетической эрами. Тип кишечнополостных представляет животных, застывших на уровне простого рефлекса. Возьмем, например, гидру, которую изучают в школе как типичного представителя кишечнополостных. Тело гидры (рис. 1.8) имеет вид удлиненного мешочка. Его внутренность — кишечная полость — сообщается с внешней средой через ротовое отверстие, окруженное несколькими щупальцами. Стенки мешочка состоят из двух слоев клеток: внутреннего (энтодерма) и внешнего (эктодерма). И в эктодерме, и в энтодерме много мышечных клеток, содержащих волоконца, которые могут сокращаться, приводя тело гидры в движение. Кроме того, в эктодерме есть и нервные клетки, причем клетки, расположенные ближе всего к поверхности, — это рецепторы, а клетки, заложенные глубже, среди мышц, — эффекторы. Если к гидре прикоснуться иглой, она сжимается в комочек. Это простой рефлекс, вызванный передачей возбуждения от рецепторов к эффекторам.

Рис. 1.8. Строение гидры

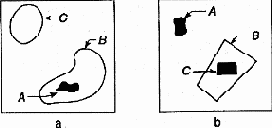

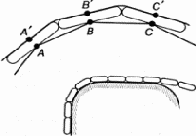

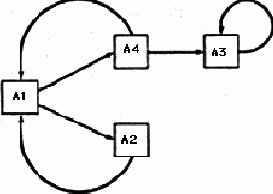

Но гидра способна и к гораздо более сложному поведению. Захватив добычу, она подтягивает ее щупальцами к ротовому отверстию и заглатывает. Такое поведение тоже можно объяснить совокупным действием простых рефлексов, связывающих эффекторы и рецепторы локально — в пределах большого участка тела. Например, следующая модель щупальца объясняет его способность обвиваться вокруг падающих предметов (рис. 1.9). Представим себе некоторое количество звеньев, соединенных между собой шарнирами (для простоты рассматриваем плоскую картину). Точки A и B, A' и B', B и C, В' и C' и т. д. соединены между собой тяжами, которые могут сокращаться (мышцы). Все эти точки являются чувствительными, возбуждаясь от прикосновения к предмету (рецепторы). Возбуждение каждой точки приводит к сокращению двух соседних с нею тяжей (рефлекс).

Рис. 1.9. Модель щупальца

Путь к открытию

Ферма был только математиком. Декарт был прежде всего философом. Его размышления выходили далеко за пределы математики и имели дело с проблемами сущности бытия и познания. Декарт — основоположник философии рационализма, утверждающей неограниченную способность человека познавать мир, исходя из некоторого числа интуитивно ясных истин и продвигаясь, шаг за шагом вперед с помощью определенных правил или методов. Эти два слова — ключевые для всей философии Декарта. «Правила для руководства ума» — так называется его первое философское сочинение, «Рассуждение о методе» — второе. «Рассуждение о методе» было издано в 1637 г. в одном переплете с тремя физико-математическими трактатами: «Диоптрика», «Метеоры» и «Геометрия» и предшествовало им как изложение философских принципов, лежащих в основе следующих частей. Декарт выдвигает в этом сочинении следующие четыре принципа исследования:

Не признавать истинным ничего, кроме того, что с очевидностью познается мною таковым, т. е. тщательно избегать поспешности и предубеждений и принимать в свои суждения только то, что представляется моему уму так ясно и отчетливо, что ни в коем случае не возбуждает во мне сомнения. Разделять каждое из рассматриваемых мною затруднений на столько частей, на сколько возможно и сколько требуется для лучшего их разрешения. Мыслить по порядку, начиная с предметов наиболее простых и легко познаваемых, и восходить мало-помалу, как по ступеням, до познания наиболее сложных, допуская существование порядка даже среди тех, которые не следуют естественно друг за другом. Составлять повсюду настолько полные перечни и такие общие обзоры, чтобы быть уверенным, что ничего не пропущено.Руководствуясь этими принципами, Декарт и приходит к своим математическим идеям. Вот как он сам описывает этот путь в «Рассуждении о методе»:

Мне не стоило большого труда отыскание того, с чего следует начинать, так как я уже знал, что начинать надо с самого простого и доступного пониманию; учитывая, что среди всех, кто ранее исследовал истину в науках, только математики смогли найти некоторые доказательства, т.

е. представить доводы несомненные и очевидные, я уже не сомневался, что начинать надо именно с тех, которые исследовали они... Но я не имел намерения изучать на этом основании все отдельные науки, обычно именуемые математикой. Видя, что хотя их предметы различны, но все же они сходны между собой в том, что рассматривают не что иное, как различные встречающиеся в предметах отношения, я подумал, что мне следует лучше исследовать эти отношения вообще, мысля их не только в тех предметах, которые облегчали бы мне их познание, и никоим образом не связывая с этими предметами, чтобы тем лучше применить их потом ко всем другим, к которым они подойдут. Затем, приняв во внимание, что для изучения этих отношений мне придется рассматривать каждое из них в отдельности и лишь иногда запоминать или истолковывать их по несколько вместе, я подумал, что для лучшего рассмотрения их в отдельности я должен представить их себе в виде линий, потому что я не находил ничего более простого, что я мог бы представить себе более отчетливо в своем воображении и ощущении. Но для того, чтобы лучше удержать их в памяти или сосредоточить внимание сразу на нескольких, надо выразить их какими-то возможно более краткими знаками. Благодаря такому способу, я мог заимствовать все лучшее в геометрическом анализе и в алгебре и исправить все недостатки одного при помощи другой.

Из этого чрезвычайно интересного свидетельства видно, что Декарт отчетливо осознает семантическую новизну своего языка, основанного на абстрактном понятии отношения и применимого ко всем явлениям действительности. Линии служат лишь для иллюстрации понятия отношения подобно тому, как набор палочек служит для иллюстрации понятия числа. В математических работах то, что обозначается буквами, Декарт и последующие математики называют по традиции величинами, но по смыслу это не пространственные геометрические величины греков, а их отношения. Понятие величины у Декарта так же абстрактно, как понятие числа. Но оно, конечно, никак не сводится к понятию числа в точном смысле слова, т.

е. рационального числа. В «Геометрии», поясняя свои обозначения, Декарт указывает, что они подобны (а не тождественны) обозначениям арифметической алгебры.

Подобно тому, как вся арифметика состоит только из четырех–пяти действий, а именно: сложения, вычитания, умножения, деления и извлечения корня... так и в геометрии для нахождения искомых отрезков надо только прибавлять или отнимать другие отрезки; или, имея отрезок, который я для более наглядного сопоставления с числами буду называть единицей и который вообще можно выбирать произвольно и, имея, кроме него, два других отрезка, требуется найти четвертый, который так относится к одному из этих двух, как другой к единице, — это равносильно умножению; или же требуется найти четвертый отрезок, который так относится к одному из двух данных, как единица к другому, — это равносильно делению; или, наконец, требуется найти одно, два или несколько средних пропорциональных между единицей и другим отрезком — это равносильно извлечению корня — квадратного, кубического и т. д. И я нисколько не колеблюсь ввести эти арифметические термины в геометрию, чтобы сделать мое изложение более понятным.

Семантика алгебраического языка Декарта много сложнее семантики арифметического и геометрического языков, опирающихся на наглядные образцы. Использование такого языка изменяет взгляд на отношение между языком и действительностью. Обнаруживается, что буквы математического языка могут обозначать не только числа и фигуры, но и нечто гораздо более абстрактное (точнее, конструктное). Отсюда берет начало изобретение новых математических языков и диалектов, введение новых конструктов. Прецедент был создан Декартом. Фактически Декарт заложил основу описания явлений действительности с помощью формализованных символьных языков.

Непосредственное значение реформы Декарта заключалось в том, что она развязала руки математикам для создания в абстрактной символьной форме исчисления бесконечно малых, основные идеи которого в геометрической форме были известны еще древним.

Если к дате выхода в свет «Геометрии» мы прибавим полвека, то очутимся в эпохе Лейбница и Ньютона, а еще через полвека — в эпохе Эйлера.

История науки показывает, что наибольшая слава достается обычно не тем, кто закладывает основы и, конечно, не тем, кто занимается мелкими заключительными доделками, а тем, кто в новом направлении мысли первым получает крупные результаты, поражающие воображение современников или ближайших потомков. Такую роль в европейской физико-математической науке сыграл Ньютон. Между тем известно высказывание Ньютона:

Если я видел дальше, чем Декарт, то потому, что я стоял на плечах Гигантов3.

Это, конечно, свидетельствует о скромности гениального ученого, но является также признанием долга перед первопроходцами со стороны «первополучателей». Яблоко, прославившее Ньютона, выросло на дереве, которое посадил Декарт.

1

Т. е. со сторонами, равными неравным частям.

2 Пробуждающаяся наука. Гл. 8.

3 If I have seen farther than Descartes, it is by standing on shoulders of giants.

Расхождение траекторий

И все же человек чрезвычайно мал по сравнению не только с Вселенной, но и с человечеством в целом, что снова склоняет нас к мысли о незначительности личного волевого акта, и закон больших чисел, казалось бы, должен укрепить нас в этой мысли. Надо заметить, что поверхностно понятые и неправильно приложенные научные истины очень часто способствуют принятию ложных концепций. Так обстоит дело и в данном случае. Опираясь на закон больших чисел, рассуждают следующим образом. На Земле живет три миллиарда человек (вариант: в нашей стране двести пятьдесят миллионов). Судьба человечества есть результат их совместных действий. Поскольку вклад каждого человека в эту сумму равен одной трехмиллиардной, ни один человек не может надеяться существенно повлиять на ход истории — разве что случайно. Играют роль лишь общие факторы, влияющие на поведение многих людей одновременно.

В действительности это рассуждение содержит грубую ошибку, состоящую в том, что закон больших чисел применим лишь к совокупности независимых подсистем. К человечеству его можно было бы применить в том случае, если бы все три миллиарда людей действовали абсолютно независимо и вообще не знали бы ничего друг о друге. Но это далеко не так. Человечество — большая и сильно связанная система; поступки одних людей самым серьезным образом влияют на поступки других. Такие системы обладают, вообще говоря, свойством расхождения траекторий, т. е. небольшие вариации в начальном состоянии системы становятся со временем все больше и больше. Ситуации, в которых закон расхождения траекторий проявляется с несомненной очевидностью, мы называем кризисными. В кризисной ситуации огромные перемены в состоянии системы зависят от ничтожных (в масштабе системы) причин. В такой ситуации действия одного человека, быть может даже одно слово, сказанное им, могут иметь решающее значение. Кризисные ситуации мы склонны рассматривать как редкие, даже исключительные, но мы знаем множество постоянно действующих факторов, приводящих к многократному усилению влияния одного человека.

Это так называемые триггерные механизмы, т. е. механизмы со спусковым крючком. Требуется совершенно незначительное усилие, чтобы нажать на спусковой крючок или кнопку управления, а последствия, вызванные этим действием, могут быть огромны. Вряд ли есть необходимость говорить, как много таких механизмов в человеческом обществе.

И все же идея о маленьком человеке — этот фиговый листок, которым мы прикрываем на людях срам своей трусости, — не сдается без боя. Большинство людей, — говорит «маленький человек», — не участвуют в кризисных ситуациях и не имеют доступа к спусковым крючкам.

Наверное, многие помнят английский стишок, переведенный Маршаком, который заканчивается словами:

Враг вступает в город, пленных не щадя,

Потому что в кузнице не было гвоздя!

В стишке описан триггерный механизм, который от растяпы-кузнеца, у которого не было гвоздя, ведет к поражению армии. Мы относимся к этой истории с большой дозой юмора, не желая принимать ее совсем всерьез. Почему? Не потому ли, что таких многоступенчатых зависимостей не бывает? Отнюдь нет. Вся наша жизнь состоит из них. То же говорит математическое исследование больших связанных систем: траектории расходятся. Первоначально незначительное отклонение — отсутствие в кузнице гвоздя — шаг за шагом увеличивается: подкова пропала, лошадь захромала, командир убит, конница разбита, армия бежит. А скептически мы относимся к подобным длинным цепочкам потому, что в обыденной жизни нам почти никогда не удается с достоверностью проследить их от начала до конца. Во-первых, каждая связь между звеньями цепочки имеет вероятностный характер: захромавшая лошадь вовсе не обязательно губит командира. Во-вторых, прослеживание связи событий постоянно ставит вопросы типа: «А что было бы, если бы не...?» Трудно найти двух людей, дающих одинаковые ответы на серию таких вопросов, а вернуть время назад и посмотреть, невозможно. Наконец, в-третьих, мы практически никогда не обладаем необходимой информацией.

Но тот факт, что мы не можем проследить этих цепочек в обратном направлении, не должен затемнять нам сознание их существования, когда мы думаем о последствиях наших поступков.Кризисные ситуации редки не потому, что малые причины редко вызывают большие последствия — это происходит постоянно, но потому, что это превращение редко предстает перед нами со всей очевидностью. Мы никогда не можем в точности предвидеть результаты наших поступков. Единственное, что нам доступно, — это установить общие принципы, руководствуясь которыми мы увеличиваем вероятность Добра, т. е. вероятность тех последствий, которые считаем желательными. Мы должны действовать в соответствии с этими принципами, рассматривая каждую ситуацию как кризисную, ибо важность каждого акта нашей воли может оказаться огромной. Действуя так всегда, мы, несомненно, внесем свой положительный вклад в дело Добра — вот здесь закон больших чисел действует в полную силу.

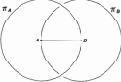

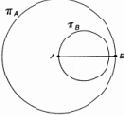

Распознаватели и классификаторы

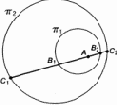

Нервную сеть, решающую задачу распознавания, мы назовем распознавателем, а состояние эффектора на его выходе будем называть просто состоянием распознавателя. Отправляясь от понятия распознавателя, мы введем несколько более общее понятие классификатора. Распознаватель делит множество всех мыслимых ситуаций на два непересекающихся подмножества: A и не A. Можно представить себе деление полного множества ситуаций на произвольное число n пересекающихся подмножеств. Такие подмножества называют обычно классами. Теперь вообразим некую подсистему C, имеющую n возможных состояний и связанную нервной сетью с рецепторами таким образом, что, когда ситуация принадлежит к i-му классу (i-му понятию), подсистема C приходит в i-е состояние. Такую подсистему вместе с нервной сетью мы будем называть классификатором по множеству n понятий (классов), а, говоря о состоянии классификатора, подразумевать состояние подсистемы C (выходной подсистемы). Распознаватель — это, очевидно, классификатор с числом состояний n = 2.

В системе, организованной по двоичному принципу подобно нервной системе, подсистема C с n состояниями будет, конечно, состоять из какого-то числа элементарных подсистем с двумя состояниями, которые можно рассматривать как выходные подсистемы (эффекторы) распознавателей. Состояние классификатора, следовательно, будет описываться указанием состояний ряда распознавателей. Однако эти распознаватели могут быть тесно связаны между собой как по структуре сети, так и по выполняемой функции в нервной системе, и в этом случае их следует рассматривать в совокупности как один классификатор.

Если не накладывать никаких ограничений на число состояний, то понятие «классификатор» фактически теряет смысл. Действительно, всякая нервная сеть сопоставляет каждому входному состоянию одно определенное выходное состояние; следовательно, каждому выходному состоянию соответствует множество входных состояний, и эти множества не пересекаются. Таким образом, всякое кибернетическое устройство с входом и выходом можно формально рассматривать как классификатор. Придавая этому понятию более узкий смысл, мы будем считать, что число выходных состояний классификатора гораздо меньше, чем число входных состояний, так что классификатор действительно «классифицирует» входные состояния (ситуации) по относительно небольшому числу больших классов.

Рефлекс как функциональное понятие

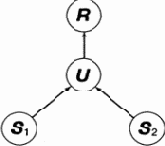

Понятия рефлекса и ассоциации — не структурные, а функциональные понятия. Связь между стимулом S и реакцией R в рефлексе (рис. 3.2) — не передача информации от одной подсистемы к другой, а переход из одного обобщенного состояния в другое. Это разграничение необходимо, чтобы не смешивать рефлекс как определенную функциональную схему, описывающую поведение, с воплощением этой схемы, т. е. с кибернетическим устройством, обнаруживающим эту схему поведения.

Рис. 3.2. Функциональная схема безусловного рефлекса

Путаница легко может возникнуть, ибо простейшее воплощение рефлекторного поведения имеет структурную схему, совпадающую по внешности со схемой на рис. 3.2, только под S и R надо в ней понимать материальные подсистемы, фиксирующие стимул и реакцию. Такое совпадение не совсем случайно. Как мы уже говорили при определении функциональной схемы, разбиение множества всех состояний системы на подмножества, приписываемые вершинам графа, тесно связано с разбиением системы на подсистемы. В частности, с каждой подсистемой, которая может находиться в двух состояниях («да» и «нет»), можно связать множество всех состояний системы в целом, при которых эта система находится в определенном состоянии, скажем «да». Проще говоря, при определении обобщенного состояния мы учитываем только состояние данной подсистемы, а что делается с остальными подсистемами, нам безразлично. Допустим, что буквы S и R обозначают именно такие подсистемы, т. е. подсистема S есть распознаватель стимула (множества ситуаций) S, а подсистема R - эффектор, вызывающий реакцию R. Тогда утверждение, что «да» в подсистеме S передается по каналу связи (стрелка) в подсистему R, приводя ее также в состояние «да», совпадает с утверждением, что обобщенное состояние S переходит (стрелка) в состояние R. Поэтому структурная и функциональная схемы оказываются очень похожими. Правда, на структурной схеме никак не отражено, что «да» вызывает «да», а не «нет», в то время как в этом вся суть рефлекса. Рефлекс, как уже говорилось, понятие функциональное.

Решение уравнений

С развитием техники счета и вообще с развитием цивилизации стали появляться и решаться все более сложные уравнения. Древние не знали, конечно, современного алгебраического языка, они выражали уравнения на обычном разговорном языке подобно тому, как это делается в наших школьных учебниках арифметики. Но это не меняет сущности задач, которые они решали (и так называемых арифметических школьных задач), как задач на решение уравнений.

Величину, подлежащую определению, египтяне называли «аха», что переводят как «некоторое количество» или «куча». Вот пример формулировки задачи из египетского папируса: «количество и его четвертая часть дают вместе 15». Это задача «на части» по современной арифметической терминологии, а на алгебраическом языке она соответствует уравнению

x + 1/4 x = 15.

Приведем пример более сложной задачи египетских времен.

Квадрат и другой квадрат, сторона которого есть 1/2 + 1/4 стороны первого квадрата, имеют вместе площадь 100. Вычисли мне это.

Решение в современных обозначениях:

x2 + (3/4 x)2 = 100, (1 + 9/16) x2 = 100,

5/4 x = 10, x = 8, 3/4 x = 6,

Описание решения в папирусе:

Возьми квадрат со стороной 1 и возьми 1/2 + 1/4 от 1, т. е. 1/2 + 1/4 в качестве стороны второй площади. Помножь 1/2 + 1/4 на самое себя, это дает 1/2 + 1/16. Поскольку сторона первой площади взята за 1, а второй за 1/2 + 1/4, то сложи обе площади вместе; это дает 1 + 1/2 + 1/16. Возьми корень отсюда: это будет 1 + 1/4. Возьми корень из данных 100: это будет 10. Сколько раз входит 1 + 1/4 в 10? Это входит 8 раз.

Дальше текст не сохранился, но конец очевиден: 8 × 1 = 8 — сторона первого квадрата, 8 × (1/2 + 1/4) = 6 — второго.

Египтяне умели решать только линейные и простейшие квадратные уравнения с одним неизвестным. Вавилоняне продвинулись гораздо дальше. Вот пример задачи из вавилонских текстов.

Площади двух моих квадратов я сложил: 25 25/60. Сторона второго квадрата равна 2/3 стороны первого и еще 5.

Далее следует совершенно правильное ее решение. Эта задача эквивалентна системе уравнений с двумя неизвестными:

x2 + y2 = 25 25/60, y = 2/3 x + 5.

Вавилоняне умели решать полное квадратное уравнение

x2 ± ax = b,

кубические уравнения

x3 = a и x2 (x + 1) = a,

системы уравнений, подобные приведенной выше, а также вида

x2 ± y = a, xy = b.

Кроме того, они пользовались формулами

(a + b)2 = a + 2ab + b2 и (a + b)(a - b) = a2 - b2,

умели суммировать арифметические прогрессии, знали суммы некоторых числовых рядов и числа, которые впоследствии подучили название пифагоровых (такие целые числа x, y, z, что х2 + у2 = z2).

Роль общих принципов

Бэкон выдвинул программу постепенного введения теоретических положений («причин и аксиом») все большей и большей общности, начиная с эмпирических единичных данных. Этот процесс он назвал индукцией (т. е. введением) в отличие от дедукции (выведения) теоретических положений меньшей общности из положений большей общности (принципов). Бэкон был большим противником общих принципов, он говорил, что разум нуждается не в крыльях, которые поднимали бы его ввысь, а в свинце, который притягивал бы его к земле. В период «первоначального накопления» опытных фактов и простейших эмпирических закономерностей, а также в качестве противовеса средневековой схоластике эта концепция еще имела некоторое оправдание, но в дальнейшем оказалось, что крылья разуму все-таки нужнее свинца. Во всяком случае, так обстоит дело в теоретической физике. В подтверждение предоставим слово такому несомненному авторитету в этой области, как Альберт Эйнштейн. В статье «Принципы теоретической физики»3 он пишет:

Для применения своего метода теоретик в качестве фундамента нуждается в некоторых общих предположениях, так называемых принципах, исходя из которых он может вывести следствия. Его деятельность, таким образом, разбивается на два этапа. Во-первых, ему необходимо отыскать принципы, во-вторых, развивать вытекающие из этих принципов следствия. Для выполнения второй задачи он основательно вооружен еще со школы. Следовательно, если для некоторой области, т. е. совокупности взаимозависимостей, первая задача решена, то следствия не заставят себя ждать. Совершенно иного рода первая из названных задач, т. е. установление принципов, могущих служить основой для дедукции. Здесь не существует метода, который можно было бы выучить и систематически применять для достижения цели. Исследователь должен, скорее, выведать у природы четко формулируемые общие принципы, отражающие определенные общие черты множества экспериментально установленных фактов.

В другой статье («Физика и реальность») Эйнштейн высказывается весьма категорически:

Физика представляет собой развивающуюся логическую систему мышления, основы которой можно получить не выделением их какими-либо индуктивными методами из пережитых опытов, а лишь свободным вымыслом.

Слова о «свободном вымысле» означают, конечно, не то, что общие принципы совершенно не зависят от опыта, а то, что они не определяются опытом однозначно. Пример, который Эйнштейн часто приводит, таков. Небесная механика Ньютона и общая теория относительности Эйнштейна построены на одних и тех же опытных фактах. Однако они исходят из совершенно различных, в некотором смысле даже диаметрально противоположных общих принципов, что проявляется и в различном математическом аппарате.

Пока «этажность» здания теоретической физики была невелика, и следствия из общих принципов выводились легко и однозначно, люди не осознавали, что при установлении принципов они имеют определенную свободу. В методе проб и ошибок расстояние между пробой и ошибкой (или успехом) было так невелико, что они не замечали, что пользуются методом проб и ошибок, а полагали, что непосредственно выводят (хотя это и называлось не дедукцией, а индукцией) принципы из опыта. Эйнштейн пишет:

Ньютон, творец первой обширной плодотворной системы теоретической физики, еще думал, что основные понятия и принципы его теории вытекают из опыта. Очевидно, именно в таком смысле нужно понимать его изречение «hypotheses non fingo» (гипотез не сочиняю).

Но со временем теоретическая физика превратилась в многоэтажную конструкцию, и вывод следствий из общих принципов стал делом сложным и не всегда однозначным, ибо часто оказывалось необходимым делать в процессе дедукции дополнительные предположения, чаще всего «непринципиальные» упрощения, без которых невозможно было бы довести расчет до числа. Тогда стало ясно, что между общими принципами теории и фактами, допускающими непосредственную проверку на опыте, существует глубокое различие: первые суть свободные конструкции человеческого разума, вторые — исходный материал, который разум получает от природы.

Правда, переоценивать глубину этого различия все- таки не следует. Если отвлечься от человеческих дел и стремлений, то окажется, что различие между теориями и фактами исчезает, — и те и другие являются некоторыми отражениями или моделями действительности вне человека. Различие заключается в уровне, на котором происходит овеществление модели. Факты, если они полностью «деидеологизированы», определяются воздействием внешнего мира на нервную систему человека, которую мы вынуждены рассматривать (пока) как не допускающую переделки, поэтому мы и относимся к фактам как к первичной реальности. Теории — это модели, овеществленные в языковых объектах, которые целиком в нашей власти, поэтому мы можем отбросить одну теорию и заменить ее другой с такой же легкостью, как заменяем устаревший инструмент на более совершенный.

Возрастание абстрактности (конструктности) общих принципов физических теорий, их отдаление от непосредственных опытных фактов приводит к тому, что в методе проб и ошибок все труднее становится найти пробу, имеющую шансы на успех. Разум начинает просто нуждаться в крыльях для воспарения, о чем и говорит Эйнштейн. С другой стороны, увеличение дистанции от общих принципов до проверяемых следствий делает общие принципы в известных пределах неуязвимыми для опыта, на что также часто указывали классики новейшей физики. Обнаружив расхождение между следствиями теории и экспериментом, исследователь оказывается перед альтернативой: искать причины расхождения в общих принципах теории или же где-то на пути от принципов к конкретным следствиям. Вследствие дороговизны общих принципов и больших затрат, необходимых для перестройки теории в целом, сначала всегда пробуют второй путь. Если удается достаточно изящным способом модифицировать вывод следствий из общих принципов так, что они согласуются с экспериментом, то все успокаиваются и проблема считается решенной. Но иногда модификация выглядит явно, как грубая заплата, а порой заплаты наслаиваются друг на друга и теория начинает трещать по всем швам; тем не менее, ее выводы согласуются с данными опыта и она продолжает сохранять свою предсказательную силу.Тогда возникают вопросы: как следует относиться к общим принципам такой теории? Надо ли стремиться заменить их какими-то другими принципами? При какой степени «залатанности» имеет смысл отбрасывать старую теорию?

Рост науки

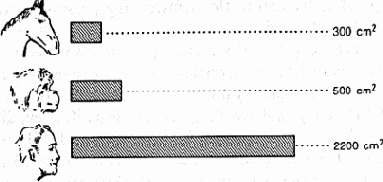

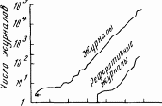

Наука растет и растет стремительно — по экспоненциальному закону, т. е. таким образом, что за каждые сколько-то лет ее количественные характеристики возрастают во столько-то раз. Общее число статей в научных журналах всего мира удваивается за 12–15 лет1. Число научных работников удваивается: в Западной Европе — за 15 лет, в США — за 10 лет, в СССР — за 7 лет. При таком бешеном темпе роста современное поколение ученых составляет 9/10 суммарной численности всех ученых, когда-либо живших на Земле.

Вместе с наукой экспоненциально растут и другие количественные характеристики, относящиеся к человечеству: общая численность людей и общий объем производства материальных ценностей. Но по темпам роста наука значительно обгоняет их. Темпы роста населения, производства и науки находятся, грубо говоря, в пропорции 1:2:4. Это — здоровая пропорция, отражающая такую эволюцию организма, когда масса мышц возрастает быстрее, чем общая масса тела, а масса мозга возрастает быстрее, чем масса мышц. Правда, с территориальным распределением прироста дело обстоит неблагополучно: высокий прирост населения приходится в основном на страны с низким приростом производства и практически нулевым вкладом в мировую науку. Однако с этой болезнью роста человечество, будем надеяться, сумеет справиться. В том, что это болезнь роста, вряд ли можно усомниться: ведь и быстрый рост населения в слаборазвитых странах обязан высокому уровню мировой науки (медицинское обслуживание, социальные сдвиги). Человечество уже сейчас представляет собой весьма интегрированную систему, и его общий взлет, передаваемый пропорцией 1:2:4, — результат развития науки — явление совсем недавнее. Если экстраполировать в прошлое современный прирост населения (порядка 2% в год), то окажется, что всего около тысячи лет назад на Земле должно было жить два человека!

1700 1800 1900 2000

Рис. 14.1. Рост обшей массы научных журналов

Доля людей, занятых непосредственно в сфере науки, пока еще невелика даже в высокоразвитых странах — от 0,5 до 1%.

Сейчас она быстро растет, однако рано или поздно рост ее, очевидно, замедлится, она выйдет на постоянный уровень, величину которого трудно предсказать. Насколько можно судить по литературе, считается маловероятным, чтобы этот уровень превысил 25%. Ведь и мозг человека составляет по весу небольшую долю всего тела.

Абсолютное число людей, занимающихся научной деятельностью, будет, тем не менее, непрерывно возрастать, а вместе с ним будет непрерывно возрастать и количество производимой ими информации. Уже сейчас это количество огромно. Первые научные периодические издания начали выходить во второй половине XVII в. К началу 60-х годов нашего века их суммарное число составило 50 тыс. (рис. 14.1), продолжало выходить из них 30 тыс. изданий. Всего в них было опубликовано 6 млн. статей, и эта цифра увеличивалась на полмиллиона в год2. Общее число зарегистрированных патентов и авторских свидетельств превысило 13 млн.

Этот поток информации, требующий анализа, порождает серьезные трудности. Научная работа уже давно требует крайней степени специализации, однако, в последнее время все чаше возникает такое положение, когда ученый лишается возможности уследить за всеми новыми работами даже в своей узкой области. Перед ним встает дилемма: либо читать статьи, либо работать. Вдобавок вследствие технических трудностей распространения и переработки огромных количеств информации (можно это также назвать несовершенством системы информации в науке и технике) часто приходится затрачивать большие усилия на поиски нужной информации, и они не всегда приводят к успеху. В результате многие работы делаются повторно или не так, как их следовало бы делать. По оценке американских ученых от 10 до 20% научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ можно было бы не проводить, если бы имелась информация об уже выполненных работах. Убытки от этого в США составили 1,25 млрд. долларов. Согласно Г.Н.Доброву, в 1946 г. 40% заявок на изобретения в области угольного комбайностроения отвергались как повторные.В 1961 г. эта цифра возросла до 85%.

Самопознание

У животных нет понятия о себе самом, это понятие не нужно для обработки информации, поступающей извне. Мозг животного можно сравнить с зеркалом, которое отражает окружающую действительность, но само ни в чем не отражается. В самом примитивном человеческом обществе каждому человеку присваивается имя, и каждый человек произносит свое имя и предложения, в которых его имя содержится. Таким образом, он сам — в виде предложений, содержащих его имя, — становится предметом своего внимания и изучения. Язык представляет собой как бы второе зеркало, в котором отражается весь мир, и в том числе каждый индивидуум, и в котором каждый индивидуум может увидеть (вернее, не может не увидеть!) самого себя. Так возникает понятие «Я». Если заключительный этап кибернетического периода можно назвать этапом познания, то эра разума — это эра самопознания. Система двух зеркал — мозга и языка создает возможность бесчисленного множества взаимных отражений без необходимости выходить из пространства между зеркалами. Это порождает неразрешимые загадки самопознания и в первую очередь загадку смерти.

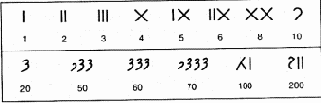

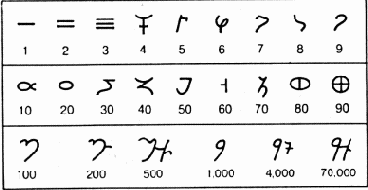

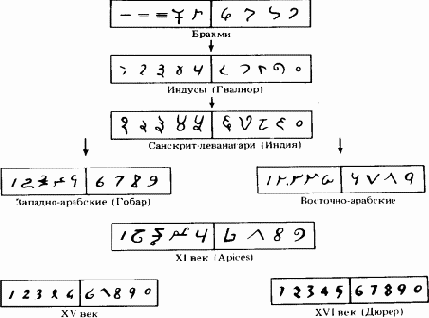

Счет и измерение

Факты убедительно свидетельствуют о том, что счет возникает раньше, чем названия чисел. Иначе говоря, первоначально языковыми объектами для построения модели служат не слова, а выделенные однотипные предметы: пальцы, камешки, узелки, черточки. Это и естественно. При возникновении языка слова связываются только с теми понятиями, которые уже существуют, т. е. распознаются. Слова «один», «два» и, возможно, «три» появляются независимо от счета (если понимать под счетом процедуру, протяженную во времени и осознаваемую как таковая), ибо они опираются на соответствующие нейронные понятия. Словам для больших чисел взяться неоткуда. Чтобы передать численность какой-то группы предметов, человек пользуется стандартными предметами, устанавливая между ними — один за другим — взаимно однозначное соответствие. Это и есть счет. Когда счет становится распространенным и привычным делом, для наиболее часто встречающихся (т. е. небольших) групп стандартных предметов возникают и словесные обозначения. На некоторых числительных остались следы их происхождения. Так, русское слово «пять» подозрительно похоже на старославянское «пядь» — рука (пять пальцев).

Есть первобытные народы, у которых всего два или три числительных: один, два, три. Все остальное — много. Но это вовсе не исключает умения считать с помощью стандартных предметов и передавать о численности путем разбиения на двойки и тройки или путем таких, не редуцированных еще выражений, как «столько, сколько пальцев на двух руках, одной ноге и еще один». Просто потребность в счете еще не так велика, чтобы заводить специальные слова. Последовательность «один, два, три, много» отражает не неспособность к счету до четырех и дальше, как иногда думают, а различие, которое проводит человеческий мозг между первыми тремя числами и всеми остальными. Ибо совсем без напряжения и бессознательно мы распознаем только числа до трех. Для распознавания четверки надо уже специально сосредоточиться. Так что не только для дикарей, но и для нас все, что больше трех, много.

Чтобы передать большие числа, люди стали считать «большими единицами» — пятерками, десятками, двадцатками.

Во всех известных нам системах счета большие единицы кратны пяти, что свидетельствует о том, что первым счетным инструментом всегда становились пальцы. Из комбинации больших единиц возникли еще большие единицы. В древнеегипетских папирусах встречаются отдельные иероглифы, изображающие числа до десяти миллионов.

Начало измерения, как и счета, относится к глубокой древности: мы находим его уже у первобытных народов. Измерение предполагает умение считать и требует дополнительно введения единицы измерения — меры измерительной процедуры, состоящей в сравнении измеряемого с единицей. Древнейшие меры связаны с человеческим телом: шаг, локоть, фут (ступня).

С возникновением цивилизации потребность в счете и в умении выполнять арифметические действия резко увеличивается. При развитом общественном производстве регулирование отношений между людьми: обмен, раздел имущества, налогообложение — требует знания арифметики и элементов геометрии. И мы находим эти знания в древнейших из известных нам цивилизаций — вавилонской и египетской.

Синтаксис и семантика

В заключение нашего краткого очерка логики рассмотрим вопрос о связи языка логики и естественного языка. Попутно будут введены важные понятия синтаксис и семантика языка.

Вспомним фразу о рыжем псе, которую мы разложили в набор высказываний, выражаемых с помощью предикатов. Смысл, значение, этого набора совпадает со смыслом исходной фразы, а форма записи, структура текста, существенно отличается. В семиотике (наука, изучающая знаковые системы) совокупность правил построения элементов языка называют его синтаксисом, а связь между элементами языка и их значениями — семантикой. Следовательно, первое, что бросается в глаза при сравнении логического и естественного языков, это то, что язык логики имеет другой синтаксис. Этот синтаксис прост и единообразен. Он основан на стиле обозначений, сложившемся в математике, — конструирование более сложных элементов языка из более простых, изображается по аналогии с математической записью операций и функций. Синтаксис языка логики полностью формализован, т. е. существует набор четко сформулированных правил, с помощью которых можно построить любой языковый элемент. Далее, какой бы правильно построенный элемент языка (объект или высказывание) мы ни взяли, всегда можно восстановить путь, которым этот элемент был построен, его структуру. Этот процесс называется синтаксическим анализом элемента. Легко убедиться, что в языке логики синтаксический анализ чрезвычайно прост и однозначен.

Синтаксис (в смысле семиотики) естественного языка — это его грамматика, т. е. правила конструирования предложений из слов (синтаксис в узком, лингвистическом смысле слова) и правила конструирования слов из букв (морфология). В отличие от языка логики синтаксис естественного языка отнюдь не является полностью формализованным. Он включает в себя множество правил с великим множеством исключений. Это различие вполне понятно: язык логики создавался искусственно, а естественный язык — продукт долгого развития, которым никто не управлял сознательно, никто не пользовался заранее продуманным планом.

Грамматика естественного языка — это не конструирование, а исследование уже готовой системы, попытка вскрыть и по возможности сформулировать те правила, которыми говорящие на этом языке люди пользуются неосознанно.

Синтаксический анализ предложений естественного языка нередко требует обращения к семантике, ибо без учета смысла, значения предложения, он оказывается неоднозначным. Возьмем, например, такую фразу: «Вот списки студентов, которые сдали зачет по физике». Здесь определение «которые сдали зачет по физике» относится к студентам. Если для уточнения синтаксической структуры фразы использовать скобки подобно тому, как это делается при записи алгебраических или логических выражений, то скобки надо поставить так: «Вот списки (студентов, которые... и т. д.)». Теперь возьмем такое предложение: «Вот списки студентов, которые лежали в шкафу у декана». Формально структура этой фразы в точности такая же, как и предыдущей. На самом же деле здесь подразумевается другая расстановка скобок, а именно «Вот (списки студентов), которые... и т. д.». Мысленно расставляя скобки таким образом, мы опираемся исключительно на смысл фразы, ибо не допускаем, что студенты могли лежать в шкафу у декана.

Вообще оборот со словом «который» — весьма коварная вещь. Л.Успенский в книге «Слово о словах» рассказывает, что однажды он увидел такое объявление:

«Граждане, сдавайте утиль дворнику, который накопился!»

Неудивительно, что этот оборот не прижился в математической логике!

Системный аспект культуры

Продолжим наше шествие по этапам эволюции. Из области биологии мы перешли в область истории человечества. В главе 5 был дан набросок истории «материальной» культуры. Теперь предметом нашего анализа будет история развития языка и мышления — важнейшей составной части «духовной» культуры. Как мы уже отмечали, деление культуры на «материальную» и «духовную» весьма условно и, когда мы хотим подчеркнуть это, мы помещаем их в кавычки. Использование орудия и тем более создание нового орудия требуют работы воображения и сопровождаются эмоциями, что дает основания рассматривать эти явления как часть «духовной» культуры. В то же время процесс мышления проявляется как определенная языковая деятельность, направленная на вполне материальные предметы — языковые объекты. Язык и мышление, с одной стороны, и материальная культура, с другой стороны, связаны друг с другом теснейшим образом. Историк, поставивший себе задачу детально исследовать механизм развития культуры, не может рассматривать эти явления иначе, как в их взаимосвязи. Он должен также учесть другие стороны культуры и в первую очередь социальную структуру общества, а также влияние природных условий, исторических случайностей и прочих факторов. Но данное исследование не является историческим и наша задача проще: не вдаваясь в детали исторического развития, описать то, что произошло, с кибернетической, или, как еще говорят, с системной, точки зрения. Как и в вопросе о происхождении человека, нас не будут интересовать хитросплетения исторических обстоятельств, приведших к тому, что тот или иной шаг в развитии культуры был сделан в том или ином месте и в то или иное время. Подход наш остается весьма глобальным и общим. Нас интересует лишь один (но зато самый важный в механизме развития!) аспект культуры — ее структура как иерархии по управлению. Соответственно и развитие культуры мы будем рассматривать как усложнение этой иерархии путем последовательных метасистемных переходов. Мы покажем, что, как и в случае биологического развития, важнейшие этапы развития языка и мышления отделяются друг от друга именно метасистемными переходами.

Сложный рефлекс

Простая рефлекторная связь между возбудимой и мышечной клетками естественно возникает в процессе эволюции по методу проб и ошибок: если оказывается, что корреляция между возбуждением одной клетки и сокращением другой полезна для животного, то эта корреляция устанавливается и закрепляется. При механическом копировании связанных клеток в процессе роста и размножения природа получает систему параллельно действующих простых рефлексов, подобную щупальцу гидры. Но когда в ее (природы) распоряжении оказывается множество рецепторов и эффекторов, связанных попарно или локально, у нее «возникает искушение» усложнить систему связей путем введения промежуточных нейронов. Выгодность этого следует из того, что при наличии системы связей между всеми нейронами становятся возможными такие формы поведения, которые невозможны при ограничении парными или локальными связями. Последнее утверждение можно доказать простым подсчетом всевозможных способов преобразования ситуации в действие при том и другом способах связи. Пусть, например, у нас есть n попарно связанных рецепторов и эффекторов. Связь в каждой паре может быть либо положительная (возбуждение вызывает возбуждение, покой — покой), либо отрицательная (возбуждение вызывает покой, покой — возбуждение). Следовательно, всего возможно 2n вариантов связи, т. е. 2n вариантов поведения. Если же предположить, что система связей может быть произвольная, т. е. состояние возбуждения или покоя каждого эффектора может произвольным образом зависеть от состояния всех рецепторов, то подсчет всевозможных вариантов поведения приводит к числу 2(2n)n, неизмеримо большему, чем 2n. Совершенно такой же расчет приводит к заключению, что объединение любых подсистем, связывающих независимо друг от друга группы рецепторов и эффекторов в единую систему, всегда приводит к огромному возрастанию числа возможных вариантов поведения. Поэтому на протяжении всей истории жизни эволюция нервной системы проходит под знаком увеличения централизации.

Однако централизация централизации рознь.

Если связать все нейроны в один бессмысленно запутанный клубок, то, несмотря на крайнюю «централизованность» такой системы, она вряд ли будет иметь шансы выжить в борьбе за существование. Централизация ставит следующую проблему: как из всех мыслимых способов соединения многих рецепторов с многими эффекторами (с помощью промежуточных нейронов, если потребуется) выбрать такой способ, который будет каждой ситуации сопоставлять правильное, т. е. полезное для выживания и размножения, действие? Ведь подавляющее большинство способов соединения не обладает этим свойством.

Мы знаем, что каждый новый шаг на пути усложнения живых структур природа делает по методу проб и ошибок. Посмотрим, что дает непосредственное применение метода проб и ошибок к нашей проблеме. Рассмотрим для примера небольшую систему из ста рецепторов и ста эффекторов. Допустим, что в нашем распоряжении сколько угодно нейронов для создания промежуточной нервной сети и что мы умеем легко определять, дает ли данный способ соединения нейронов правильную реакцию на каждую ситуацию. Будем перебирать все мыслимые способы, пока не натолкнемся на нужный. При n = 100 число функционально различных нервных сетей между n

рецепторами и n эффекторами есть

2(2n)n

? 10(1032).

Число это невообразимо велико. Перебор такого числа вариантов недоступен не только нам, но и нашей матушке-природе. Если бы каждый атом во всей видимой нами части Вселенной занимался просмотром вариантов и перебирал бы их со скоростью миллиард штук в секунду, то и за миллиард миллиардов лет (а наша Земля существует не более десяти миллиардов лет) не была бы просмотрена и миллиардная доля общего числа вариантов.

Между тем как-то ведь происходит формирование эффективно работающей нервной сети! Причем число рецепторов и эффекторов у высших животных исчисляется не сотнями и не тысячами, а миллионами.

Разгадка кроется в иерархическом строении нервной системы.

Здесь нам снова необходим экскурс в область общекибернетических понятий. Четвертый этап эволюции мы назовем этапом сложного рефлекса, но дать определение этому понятию сможем лишь после того, как познакомимся с некоторыми фактами об иерархически устроенных нервных сетях.

1

Мы следуем в основном докладу С.Э.Шноля «Сущность жизни. Инвариантность общего направления биологической эволюции» (Диалектика и современное естествознание: Матер. семинара. Дубна, 1967)

Смешное и прекрасное